2020年02月27日

AI時代がやってくる

「A I研究をリードする世界のトップ研究所や大学のリストに日本は出てこない。日本の研究者の存在感も薄い。大学での若手研究者の育成と活躍をもっと進めなければ」。音声分野の情報処理研究で知られ、豊田工業大学シカゴ校の理事長を務める古井貞煕さんは、「米国から見た日本における人工知能の教育・研究」と題した特別講演でこう厳しく指摘した。1月末に開かれた名古屋大学情報学シンポジウム2020「人工知能技術がもたらす価値創造と情報学の使命」でのことだ。

一方、最後に登壇した情報学研究科の久木田水生准教授は哲学者の立場から「人工知能はメッセージである」と題して講演し、人々がそのメッセージにさらされ続けると、人を見る目、すなわち人間観も変わってくる可能性があると問題提起した。

全く違う方向からのA Iにかかわる重要な指摘であり、大学にとっての大きな課題でもある。大学、とりわけ名大に求められるものは何だろう。

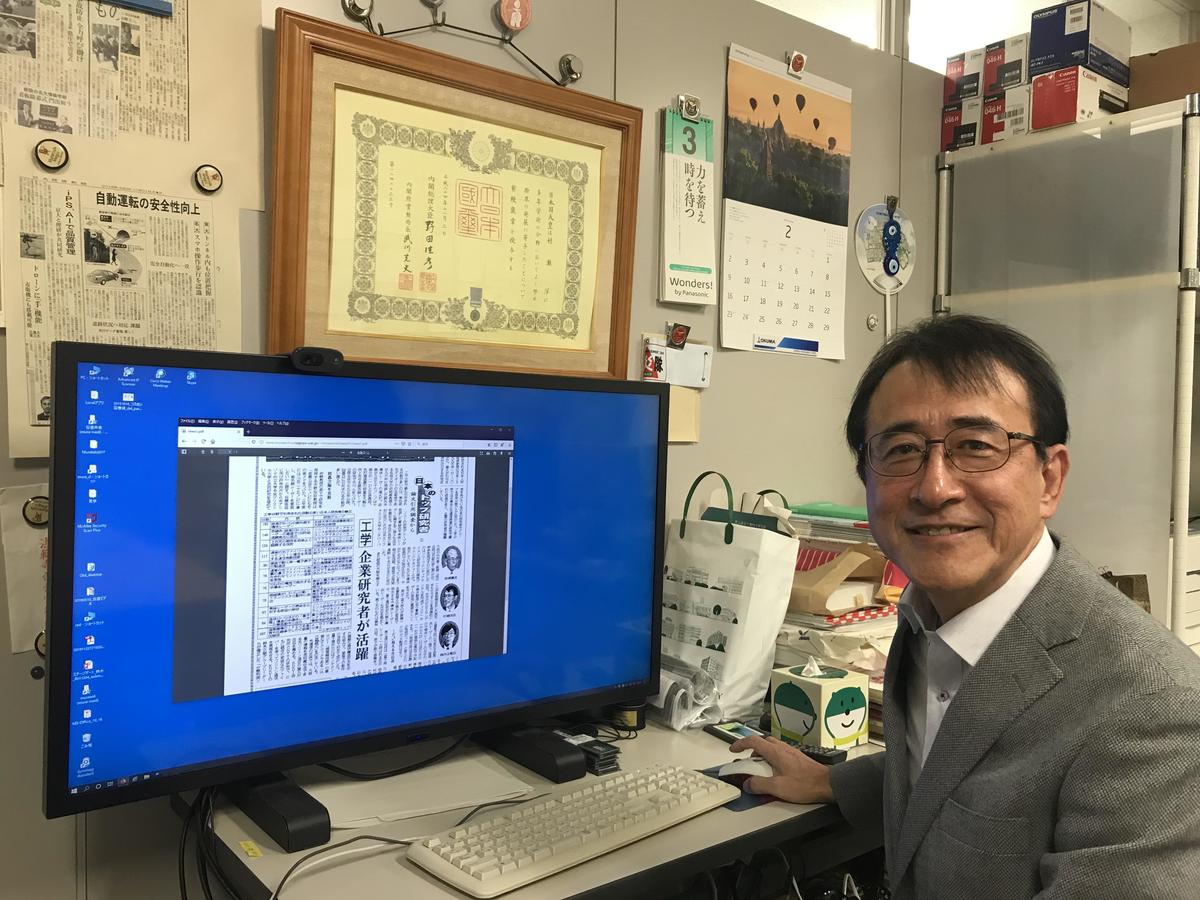

豊田工大シカゴ校の古井貞煕理事長。同校はシカゴ大学のキャンパスにある

豊田工大シカゴ校の古井貞煕理事長。同校はシカゴ大学のキャンパスにある

日本の大学はなぜ、A I研究で世界のトップ集団に入っていないのか。古井さんの講演の副題は「サイロからの脱出を!」だった。シカゴ校は情報分野の大学院大学で、特にコンピューター科学やA Iに強みを持つ。そこでの経験などをもとに古井さんは、原因は日本の大学のサイロ、あるいはタコつぼ的な構造にあると言う。専門や研究室ごとに縦割りになっていて相互のコミュニケーションがあまりない。先端的なA I研究は、研究者一人ひとりというより、グループで行われることが多い。論文の投稿サイトに毎日100本もの論文が投稿されるから、仲間で手分けして読み、議論し、論文を書く。組織力、つまり人がグループで働く力がものを言う。個々の研究者がバラバラでは太刀打ちできないのだ。

基盤となるデータサイエンス教育の必要性が言われ、日本でも文部科学省がさまざまなレベルで進めようとしているが、米国の大学の取り組みはきわめて大規模だ。たとえば、A I分野の論文数がスタンフォード大学に続いて2位のマサチューセッツ工科大学(M I T)は約1000億円を投じて全学的なデータサイエンス教育を進めているという。そのかなりの部分は寄付によって賄われているそうだが、まさに桁違いだ。新たに教員50人を雇用、物理や化学などさまざまな分野でのA Iの専門家とコンピューター科学の専門家が半分ずつだそうだ。

M I Tは1990年代、21世紀は生命科学の時代になるとの見通しから、工学部も含めて全学で生命科学を必修にするために何年もかけて準備を進めていたことを思い出す。必要な素養と判断されたら、すべての学生に学ばせる。今回は、このときに比べてもはるかに規模が大きく、それだけ力を入れていることがわかる。

古井さんは、日本にも多くいるはずの優秀な若者たちが力を発揮できるように、大学の環境づくり、とりわけ博士課程の学生の支援が急務とし、彼らをサイロから放ち、学科や大学の壁を超えて本当の意味の共同研究ができるようにすることが重要だと話す。

古井さんの指摘に対し、村瀬洋情報学研究科長は、博士課程に進む学生が減っているなど日本の大学が抱える課題を認めたうえで、日本なりの研究の進め方があるという。現在は第3次A Iブームと言われ、米国や中国を中心に世界的に莫大な資金が投じられている。その後追いだけでは、資金力からいってかなわない。ブームの後に冬の時代がきてまた新たなブームがくることが繰り返されてきた歴史を見ても、このまま進むとは限らない。長い目で技術の将来を見越した研究が大切だとする。

たとえば、現在のA Iブームの源流には2人の日本人研究者がいることが最近になって注目された。現在のブームを牽引する一人、米ニューヨーク大のヤン・ルカン教授が、第1次ブームが終わって冬の時代だった1980年頃、A Iに関する欧米の論文がほとんどないなかで日本人2人の論文を見つけ、そこから大いに示唆を受けたと明らかにしたからだ。数理工学者として人の認知機能をモデル化する研究を早くから手がけていた東京大学の甘利俊一名誉教授と、N H Kの研究所で画像認識の技術開発に取り組んでいた福島邦彦さんだ。福島さんの技術は、当時はコンピューターの能力が足りないために実用化には程遠かったが、今日の画像認識の基礎となっている。冬の時代も地道に研究を続けていたのだ。

しかし、2人の研究をヒントに地道な研究をさらに続け、ディープラーニング(深層学習)を提唱して今日のA I研究の隆盛のきっかけを作ったのは、ルカンさんの師でもあるカナダ・トロント大のジェフリー・ヒントン名誉教授のグループだった。

A I冬の時代の1980年にN T Tの研究所に入り、画像認識やパターン認識などの研究をしてきた村瀬さんは、学会などでも1人コツコツ自分の研究を進めていた福島さんの姿を覚えているという。日本では、2人の先駆者の業績をさらに発展させることはできなかったのだ。

村瀬さんは2003年に名大に移り、情報分野の浮き沈みを間近で体験してきた。2006年に高校での必修科目の未履修が問題になった際、真っ先に切られたのが情報であり、大学の情報系の学科も一時期、世界的に人気が低迷していた。しかし、今日では引っ張りだこの人気ぶりだ。

技術がこれからどう進むか、予測することはきわめて難しいことを考えれば、研究全体の少なくとも2、3割は、流行とは離れた地道な研究を進める必要がある。それは大学の役割であり、とりわけ、東京から距離があり、かつ産業の集積地の名古屋に位置する名大の役割だと話す。

名大の役割と聞き、豊田工大の前学長で、半導体の研究で知られる榊裕之東大名誉教授が語っていたことを思い出した。赤﨑勇特別教授と天野浩教授が青色L E Dの材料として使ったのは、きわめて困難な材料だとして世界の多くの研究者たちが研究を断念した窒化ガリウム(GaN)だった。実は東大にも、1980年頃まではこの物質を手がけていた教授がいたのだが、退任後に跡を継ぐ弟子はおらず、その研究は東大では途絶えてしまった。ほぼ時を同じくして1981年、赤﨑さんが松下電器の研究所から名大に戻った。そして、天野さんという若い力を得て研究を進め、見事に結実させたのだ。「当時では珍しかった産業界出身の教授を招き、息の長い研究を後押しした名大の柔軟さが背景にあった」と榊さんはいう。

そんな独自の研究を育む、名大ならではの土壌だろう。

これからのA I研究について村瀬さんがもう一つ指摘したのは、A Iは決して工学だけの問題ではないということだ。A Iは社会を大きく変える。とすれば、社会に関わるすべての学問が重要になってくる。例えば、A Iにどう学習させるか。人の学びにも通じる課題で、まさに教育学者が長年に取り組んできたことだ。また、A Iの需要予測に合わせて人の働き方を調整するなど、働き方が大きく変わる可能性もある。そのときに労働者をどう守るか、法制度の課題も出てきそうだ。2017年に発足した情報学研究科では、そうした観点から人文社会系の研究者が工学系の研究者とともに研究をしている。

そんな一人が、冒頭の講演で問題提起した久木田さんだ。

久木田さんはまず、A Iは人間を対象にした確率論的リスク分析のための革新的なツール、つまり、人間のビッグデータから、この人はどれだけのリスク、あるいは利益をもたらす可能性があるのか、といった予測を可能にする画期的な道具なのだとした。G A F Aと総称されるグーグルなど米国のI T企業が貪欲に情報を集め、研究に巨額の投資をしているのは、予測の精度が少しでも上がれば、莫大な利益につながるからにほかならない。

久木田さんによれば、そうしたA Iのメッセージは「他者はあなたにとってリスクであり、そのリスクは前もって見積もり、回避することができる」というものだ。そのメッセージに知らず知らずさらされ続けるうちに、人間社会そのものが人間をリスクとして扱い、利益や損害という観点から評価し、さらには不利益をもたらすと判断された個人を排除する風潮が広まる恐れがあるとした。しかも、A Iの判断は確率に基づいていることから当然間違うこともある。むしろ確率からはずれたところに人間らしさがあるわけだが、A Iがいったん判断を下すと、覆すのは難しい。

米国ではすでに、こうした問題が顕在化している。もともとは数学者であり、ヘッジファンドで働いた経験を経てビッグデータに基づく判断の危険性に気づいたキャシー・オニールさんは「数学(Math)破壊兵器」(邦題は「あなたを支配し、社会を破壊する、A I・ビッグデータの罠」)と題した本で警告を発している。「大量(Mass)破壊兵器」に引っかけた命名だ。

こんな例が挙げられている。米国の首都ワシントンで公立校の教育を改善するため、A Iによる評価で点数が低い教師が解雇されたのだが、その中に自他ともに認める優秀な教師が含まれていた。抗議しても説明はなく、評価が覆ることもなかった。何とか追跡調査した結果、受け持った生徒の成績が出身小学校で水増しされており、生徒の成績向上に関する評価データが悪くなっていたことがわかった。結局、こうした評価を採用しない裕福な私立校がこの教師を採用し、公立校は優秀な教師を失う結果になった。数学破壊兵器が1人の教師の人生を壊し、さらには、恵まれているとは言えない公立校がより恵まれない状況に置かれることになった。オニールさんは、数学破壊兵器による判断は豊かな者をより豊かにする傾向があるとも記している。

日本でも、就職情報会社が、学生の内定辞退率を予測したデータを企業に提供していたことが問題になった。こうした問題はこれからも出てくるに違いない。

A Iは社会をどんなふうに変える可能性があるのか。社会に不公正をもたらさないためにはどんな方策が必要か。さまざまな専門家の知見を集めて研究し、社会に対して警告を発するのは大学の役目だと久木田さんは話す。

一方、これからのA I時代を生きていく学生にどんな教育を行うのか。教養教育院長でもある哲学者の戸田山和久教授は昨年11月、「人工知能と共存して生きていく未来の人々のための教育」と題し、学内で問題提起の講演をした。まず、未来の予測は難しいとしつつ、A Iによってなくなる仕事は多く、残った仕事もその内容や性格が変わるだろうとした。例えば、A Iによる診断が進めば、医師に残されるのは、患者を励ましたり責任を取ったりすることだけかもしれない。また、研究や芸術の分野でも、人工知能がかなわない天才研究者や芸術家だけが残るということになるかもしれない。普通の仕事は、ほとんどA Iや機械がこなしてくれる可能性があるからだ。

そんな時代に向けて、大学の役割は何か。戸田山さんは「A Iと共存する社会を少しでもよいものに設計し、実現していく人々を生み出すこと」とした。そんな時代にはむしろ、人間らしさが際立ってくるかもしれない、ともいう。

個々の学問の壁を超え、大学の総合力で挑み、考え続けなければならない課題だろう。

「未来を予測する最善の方法は、未来を発明することだ」。戸田山さんは、パソコンの父と言われるアラン・ケイの言葉で講演を締めくくった。

私もこれにならおう。

めざせ、未来を発明する大学!

RSSを購読する

RSSを購読する