2020年01月31日

100年後見据え、国土をデザイン

伊勢湾台風から60年を迎える一方、台風15号、19号といった大型台風による被害が相次いだ2019年が終わり、新しい年になってまもなくの1月17 日は阪神・淡路大震災25年だった。節目の年とあって、新聞やテレビなどでさまざまな特集が組まれた。その1週間後、政府の地震調査研究推進本部は南海トラフ地震によって3m以上の津波が静岡県伊豆地方から九州東部にかけて26%以上の高い確率で押し寄せるとの評価結果を発表した。スーパー伊勢湾台風のような強大な台風襲来の可能性も言われ、大災害のリスクに直面していることを改めて実感させる年明けとなった。危険な場所には住まないなど、土地利用から考え直す必要があるという議論が出るゆえんだ。

伊勢湾台風を機に発足した名古屋大学工学部の土木工学が新たに掲げる看板が、そうした課題に取り組む「国土デザイン」だ。ここでいうデザインは、単なる意匠ではなく、より広く、「設計する」といった意味で使われている。土木工学の中の壁を超え、さらに周辺分野をも巻き込んで、安全で快適な暮らしを実現するためにどう国土を利用するか、その方策を考える。2014年、この看板を掲げた研究室立ち上げの際に公募で選ばれて東京大学から着任した中村晋一郎工学研究科准教授は「100年後の国土を見据えた議論をしたい」と意気込む。大災害の経験を持ち、かつ今後の大災害への備えが重要な課題になっている名古屋の大学として、これまでの蓄積を生かして大いに貢献が期待される分野だ。

中村さんが師として仰ぐのが、「流域管理の革新的概念の創出と水災害軽減への貢献」という業績によって、土木分野から初の日本国際賞を2015年に受賞した国際的な河川工学者、高橋裕東京大学名誉教授だ。堤防などの構造物にだけ頼るのでなく、調整池に雨水を溜めたり土地利用を変えたりして流域全体で水害に対応しようという、今日では主流になっている考え方の生みの親であり、同賞では、「流域治水というグローバルに通用する普遍的概念を創出し、海外でも水災害軽減に貢献した」ことが評価された。

2019年11月に名大の減災連携研究センターで開かれた伊勢湾台風をめぐる特別シンポジウムで中村さんは、伊勢湾台風は「無鉄砲な高度成長に対する、肌で感じた国土の反応であったとみられる」という高橋さんの言葉を紹介し、急発展した名古屋の都市化が背景にあることを指摘した。流域治水の考え方を打ち出し、国際賞受賞を機に復刊された1971年の著書「国土の変貌と水害」の一節だ。

この言葉の背後には、自然や社会も含めて歴史的な土地の成り立ちから国土を考え、川を通して社会をみる「高橋河川学」がある。高橋さんは2012年の著書「川と国土の危機 水害と社会」ではさらに、「日本の近代化と戦後の経済発展を演出した沖積平野では、知らぬ間に災害ポテンシャルが極度に増大している」とし、東日本大震災を大災害時代の前触れとして受け止め、「より安全で住みよい場所にするために、哲学などの人文知をも含め、叡智を結集しなければならない」とした。

高橋さんの孫弟子世代に当たる中村さんは、高橋河川学の後継者をもって任じる。「これまで無理して国土を使ってきたことは間違いない。人口減少に加え、温暖化による気象災害の激化や海面上昇が予想される今こそ、自然と人が持続的に共生するための国土利用のあり方を、流域を軸に長期的な視点で考える必要がある」と話す。地域社会で実際に活動し、出てくる課題を学問の世界に持ち帰ってどんな研究が必要かを考え、その成果を社会に還元していきたいという。地域の小学校で、例えば川のゴミ掃除を通して、なぜそのゴミがそこにあるのか、そうした気づきを空間的に広げて大きな課題へとつなげていくプログラムも行っている。

2016年に国土デザイン研究室に加わった富田孝史環境学研究科教授は海岸工学が専門で、国土交通省の港湾空港技術研究所で津波や高潮の研究に携わった後、母校に戻った。国土デザインの英語名は「土地とインフラ」のデザインとなっている。港湾のインフラの機能を維持することは、エネルギーや食料などを海外からの輸入に頼っている日本にとっては極めて重要な課題だ。それを中心に、防災を軸にした国づくりに取り組みたいと話す。

2015年の日本国際賞授賞式で記念講演する高橋裕東京大学名誉教授

2015年の日本国際賞授賞式で記念講演する高橋裕東京大学名誉教授

(公益財団法人 国際科学技術財団提供)

名大で国土デザイン学の創設を提唱したのは、土木計画学や交通工学を専門とする、環境学研究科の林良嗣教授だ。人類の危機を訴える「成長の限界」と題した報告書を1972年に発表して注目されたシンクタンク「ローマクラブ」の正会員に2015年に選ばれ、国際的な活動でも知られる。これからのまちづくりはハードもソフトも一体で考える必要があるとして、さまざまな専門分野に横串を通す形で総合的に考える国土デザインを提案した。これまでも都市デザインや都市計画はあったが、より広く国土全体に広げてデザインする。人口が減って高齢化が進むこれからの社会づくりについて、「スマートシュリンク」、つまり「賢く畳んでいく」しかないとする。

林さんが定年で中部大学に移った後は、環境学研究科の加藤博和教授が中心になって研究を進めている。日本の人口は2050年に、ピークの2004年の1億2784万人から25%減って9515万人になると推計され、高齢化率も2005年の20%から40%になる。気温上昇をもたらす二酸化炭素の排出量を抑制して環境への負荷を減らす必要もある。都市はスプロール化し、地方では急激な人口減少が進んで居住地が分散する現状は、決して持続可能とは言えない。コンパクトシティー化が不可欠とされるゆえんだ。ではどのように集約していくのか。

加藤さんたちは環境負荷(二酸化炭素排出量)、上下水道など市街地維持費用、そして交通の利便性や災害に対する安全性など生活環境の質の三つの指標を用いて、名古屋駅から20km圏を500m四方単位で評価した。維持コストに対して環境の質が低い、つまり効率の悪い地域を人が住まないようにする「撤退地区」とした。そうした地域から撤退して効率のよい地域に再集結することで、全体として少ないコストで生活の質を維持、もしくは高めることができるというわけだ。

その結果を見ると、撤退地区は海抜ゼロメートル地帯が多い西側に広がっている。しかし、名古屋駅周辺の開発が進んで従来に比べると西側地域の利便性が高まっており、むしろ人が集まってくる傾向もある。加藤さんは、こうした情報をできるだけ提供し、対策を講じて住み続けるのか、あるいは移転するのか、議論を重ねながら町を小さくしていくことが必要だと話す。

厳しい財政事情を考えれば、危険な場所に住めるようにするためのコストがかかっていることを忘れてはならないというのは、減災連携研究センターの武村雅之客員教授だ。例えば海抜ゼロメートル地帯は、常にポンプで水を排出し、防潮扉を維持管理することで保たれている。

武村さんは、関東大震災など過去の大地震で何が起きたか、石碑の記録などから探る研究をしており、東京湾岸の海抜ゼロメートル地帯として知られる江東区木場の洲﨑神社で見つけたのが波除碑だ。18世紀末、高潮に襲われて家が流され、多くの犠牲者が出たことから、幕府は一帯を買い上げ、波除碑より海側に住むことを禁じた。対策をするより、土地を買い上げて住民に移ってもらった方が経済的という判断だった。跡地は薬草園として使われた。明治になって幕府の政策は否定され、堤防に守られて再び人が住むようになったが、むしろこうした幕府の発想こそ必要ではないかと武村さんはいう。

さらに、関東大震災からの復興を調べていて感心したことがあるという。当時、「この際だから」という言葉が流行っていた。帝都復興院総裁だった後藤新平の大方針のもと、説得を重ねて個人に土地を供出してもらって区画整理を進め、広い道路や、小学校に隣接した復興公園などを整備した。むろん不満も出たが、100年先を考えて我慢しよう、この際だからきちんとしたものを作ろうと、市民も支持したのだろうという。これらの道路や公園が幹線道路や都市公園となり、今日の東京の基本を形作った。隅田川には、「目障りにならず、壊れず、そして壮大」という橋がかけられ、空襲の際にも落ちることなく人命を救った。

復興にはスピードも求められるが、そんな中でなぜあれだけ丁寧にモノが作れたのかと、武村さんは舌をまく。将来につながる、意味のあるカネの使い方だった。東日本大震災の復興とは大きく違う点だという。

伊勢湾台風を上回るような台風がいつ来ても不思議はない。2019年の台風15号、19号のコースが少しずれていたら、東京の海抜ゼロメートル地帯が直撃された可能性もある。日本最大の海抜ゼロメートル地帯を抱える愛知県も同様だ。そうした土地をいつまで税金で守り続けるのか、問われるべきだと話す。

洪水が頻発するドイツやオランダでは、浸水地域に建物を立てることを禁止したり、堤防を高くする代わりに低層階は駐車場にして中層階以上に住むようにしたりする動きが始まっている。そうすれば、堤防に投じるカネを別のところに回すこともできる。

土木工学が専門の水谷法美工学研究科長は、防災に加えて、現在の都会や地方も含めてどこにどう住めば効率的で快適な暮らしができるか、それぞれが持つ長所を生かして町の配置を総合的に考えることも国土デザインの目標だという。この脆弱な国土でどう暮らしていくのか。長期的に、かつさまざまな視点で考えていく必要があるということだろう。

東京・木場の洲﨑神社にある波除碑の前に建てられた警告の碑。1791年の高潮襲来後、幕府は一帯を買い上げて空き地にし、その端に波除碑2基を建てた。

東京・木場の洲﨑神社にある波除碑の前に建てられた警告の碑。1791年の高潮襲来後、幕府は一帯を買い上げて空き地にし、その端に波除碑2基を建てた。

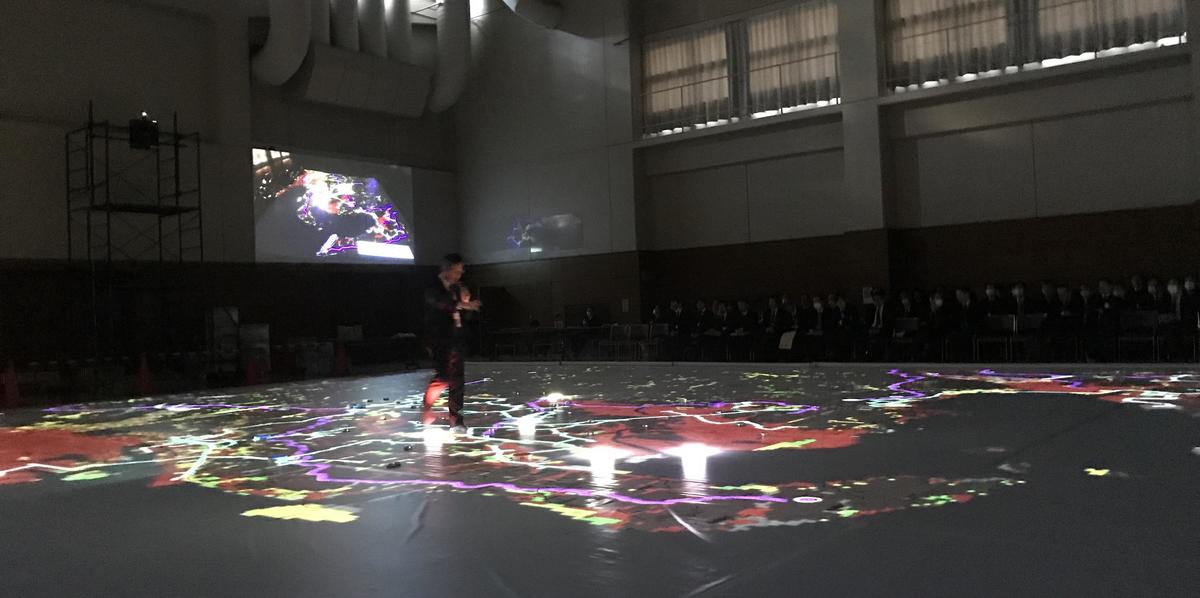

こうしたデザインはむろん、それぞれの地域と無関係ではありえず、かつ地域を越えた発想が必要だ。巨大災害が心配される今、危険な場所に広がったまちをまずは継続させるという課題がある。そのために地域や業界の壁を超えた連携を図る、全国でも例のない試みに挑んでいるのが減災連携研究センター長の福和伸夫教授だ。愛知県の中央をほぼ縦断する豊田市から西尾市までの9市1町の西三河と呼ばれる地域は自動車を中心とする一大産業集積地で、製造品出荷額は年間約25兆円、全国の8.3%を占める。災害時の素早い復興には連携が欠かせないとして、西三河防災減災連携研究会を組織した。1月末に行われたワークショップには県や関連する企業も合わせて約120人が参加、今回は水をテーマに水道管などの位置を表示した地図が体育館の床いっぱいにプロジェクションマッピングで映し出され、果たして想定通りに復旧できるのか、課題は何か、話し合った。

一方、「本音の会」には自動車、電力、ガス、鉄道など関連する企業や自治体など約100組織が参加しており、口外しない約束で毎月1回、防災について本音で語り合ってきた。名古屋地区で実績を積んできたことから、今後は業界団体同士、さらには東京など他の地域にも広げていきたいという。メディア間の連携でも、今年でちょうど20年になるネットワーク活動が、災害時のヘリの共同運用という前例のない取り決めにもつながった。

さまざまな分野で防災を軸に垣根を超える、いわば名古屋モデルは、新しい社会づくりに向けても大きな力になるに違いない。

西三河防災減災連携研究会ワークショップでは、床いっぱいに投影された地図の上を歩きながら議論した。

西三河防災減災連携研究会ワークショップでは、床いっぱいに投影された地図の上を歩きながら議論した。

(1月31日、西尾市総合体育館で)

最後に、伊勢湾台風をめぐって、まだ駆け出しの新聞記者だったときに先輩記者から聞いた話を紹介したい。災害から1週間後、その先輩が泥の海で涙をこらえながら取材していたとき、名記者として知られるベテランが東京からやってきた。その記者はボートで現場を一回りして帰っていった。先輩記者はいったいそれで何が書けるのかと思っていたが、記事を見て衝撃を受けたという。

その名記者、疋田桂一郎さんは、報道の使命や本質をとことん追求したことで知られる、戦後を代表する新聞記者の一人だ。常に、自らにも厳しい目を向けていた。疋田さんは「機械は残った」と書いていた。つまり、高い所に建てられていた工場は浸水していないのに、周囲の住宅は泥水の中にある。先輩記者にはそれが「見ていたのに見えていなかった」。この災害は不可抗力だという政府や自治体の見解を疑うことなく書いていたことに気づかされたとも振り返った。

疋田さんはその記事で、被災地を歩いて一番やりきれない思いをしたのが名古屋市であり、「どうして1600人もの市民がかたまって死ななくてはならなかったのか」、総合的な都市計画が甘かったのではないかと問うている。「名古屋市は不経済な安全よりも、安上がりの繁栄を選んだ」とする一方、これは名古屋だけの問題でなく、「日本中がかけ足で、背伸びし、発展し、繁栄している」とし、「都市災害の新しい型が、今の名古屋市に、はっきり現れているように思われる」と結んでいる(1959年10月9日付朝日新聞)。

同じものを見ても、人によって見えるものは違う。研究も同じだろうが、そこに面白さがあり、怖さもある。

豊かな自然に恵まれた日本列島。しかし、その自然は時に牙をむく。そしてその牙は鋭さを増しつつある。その自然とどのように共生しながら生活していくのか。長期的、かつ多様な視点が必要だ。それを提供するのはまさに大学の役目だと思う。

RSSを購読する

RSSを購読する