2018年06月29日

火山と生きる

眼前に現れたのは、上高地の大正池を思わせる不思議な光景だった。立ち枯れた木々が水中から立ち上がり、細く尖った先端が青空に向かって伸びている。ここがどこかといえば、木曽御嶽山(標高3067メートル)の山麓である。1984年の長野県西部地震で「御嶽崩れ」と呼ばれる大規模な岩屑(がんせつ)なだれが起き、流れ落ちた大量の土砂が王滝川をせき止めて湖ができたという。思い起こせば、地震によって引き起こされた、まれに見る大規模な火山の崩壊だった。崩れ落ちた土砂は温泉旅館をのみこんだ。その崩壊がこんな景観を作り出していたとは・・・。

湖の端の方に橋がかかり、かつてそこに川があったことを教えてくれる。わずか30数年前の出来事だ。突然湖が出現する一方で、上高地の大正池は土砂で埋まりつつある。私たちが生きる今も、自然は刻々姿を変えていく。地球は生きているのだと、改めて実感した。

その御嶽山で2014年9月27日に起きた噴火は、強い衝撃とともに覚えている人も多いだろう。紅葉真っ盛りの快晴の土曜日、ちょうどお昼前の時間とあって、頂上付近にいた58人が亡くなって5人がなお行方不明という大災害となった。火山防災に本格的に取り組むにはぜひ専門家にいて欲しいという、長野県など地元の強い要望により、昨年7月2日、ふもとの長野県木曽町に名古屋大学御嶽山火山研究施設が開設された。名大が1970 年代から御嶽山の観測をしていることから、白羽の矢が立った。施設は木曽町三岳支所の御嶽山頂を望む一角に設けられ、名大から國友孝洋特任准教授が派遣され、もともと木曽町の職員だった田ノ上和志さんが研究協力員を務めている。

どんな活動が行われているのか。オープンから1年を迎えるのを機に研究施設を訪ねたところ、噴火の起きた頂上付近はなお立ち入り禁止とあって、國友さんたちが真っ先に案内してくれたのが冒頭の湖だった。地元では自然湖の名で呼ばれるが、まだ広くは知られていないらしく、ひっそりと静まり返っていた。写真愛好家やカヌー遊びをする人らが時折訪ねてくるという。

上高地の大正池は焼岳の噴火で川がせき止められてできたのに対し、こちらは噴火ではなく地震がきっかけだった。とはいえ、それも御嶽山が火山だからこそだ。御嶽山の頂上直下、御嶽崩れが生々しい傷跡をさらしているのを間近に望める場所まで案内されていくと、その断面に色の違う層が重なっているのを見ることができた。國友さんによれば、軽石や火山灰、溶岩などが積み重なっただけの火山特有の不安定な地層という。それが、ふもとの王滝村を震源とするマグニチュード6.8の強い地震で揺さぶられて崩れた。岩屑なだれは谷筋を大きくえぐり、尾根を越えて広がり、川をせき止めた。崩れた岩石や土砂の総量は推定で3400万立方メートル、東京ドームの約27杯分である。

御嶽崩れの頂部の断面。色の違う岩石層が積み重なっているのがわかる。

御嶽崩れの頂部の断面。色の違う岩石層が積み重なっているのがわかる。

その美しい景観によって人々を誘い、貴重な観光資源になると同時に、いったん牙をむけば大災害を引き起こしかねない。そんな火山とどう付き合っていくのか。火山の専門家と地元が協力して、さらには登山者や観光客も巻き込んで、命を守るための防災を進める。それが研究施設を誘致した地元の期待であり、名大にとっては研究の成果を直接役立てることにもつながる。研究者はこれまで通ってきてはいたものの、地元との接点はほとんどなかった。噴火の前兆となる地震活動の知見が地元の防災活動に十分に生かされなかったという反省もある。

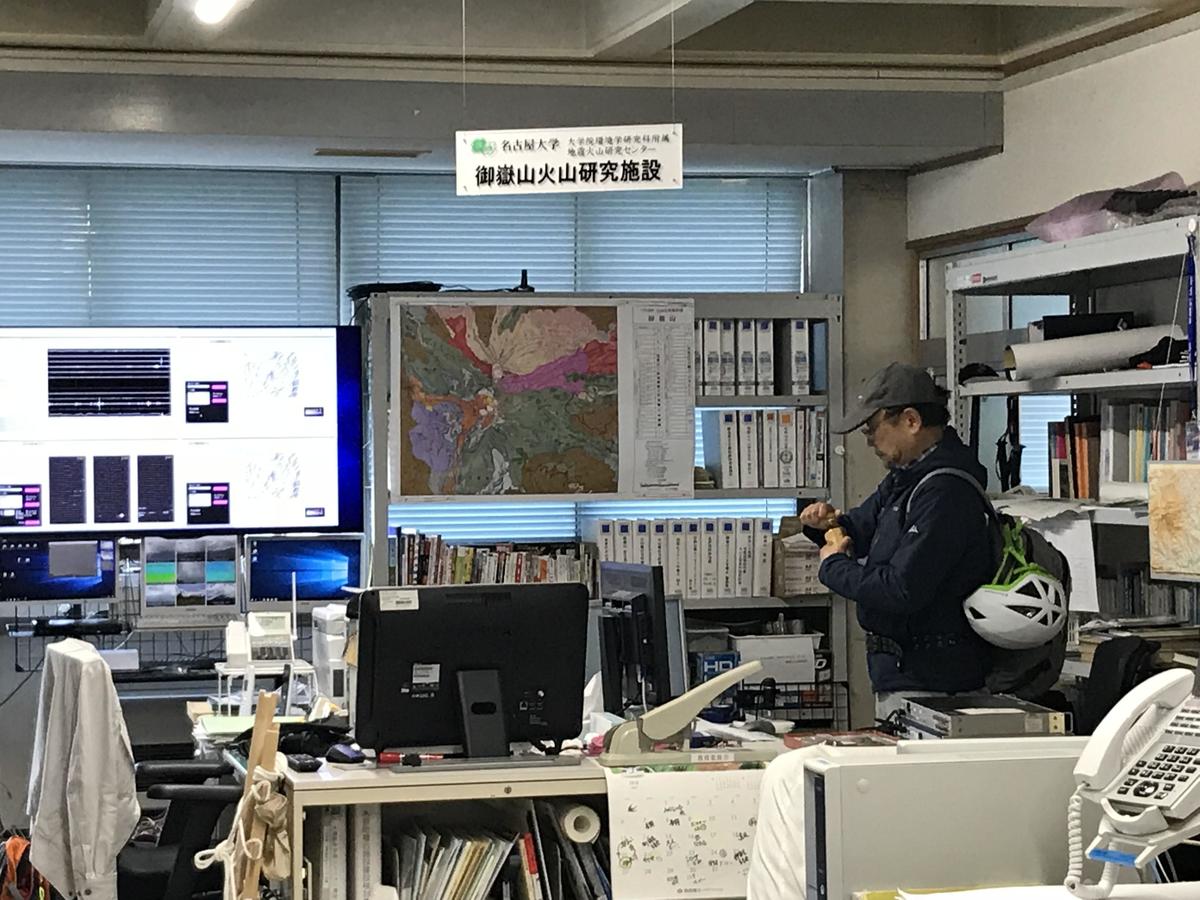

研究施設が近くにあり、専門家がいてくれることは、地元にとっては大きな安心感につながる。それを実感する機会は早速、というより正式オープンの前にやってきた。開所式のちょうど1週間前の6月25日早朝、まさに足元で最大震度5強の地震が起きたのだ。支所内の施設には、観測データを映し出す大型モニターが設置され、パソコンなども入ってようやく設備が整ったところだった。モニターには、御嶽山周辺に設置された地震計や地殻の動きを知る傾斜計などのデータ、また地震の波形や震源の位置などがリアルタイムで表示される。

國友さんは出勤前、宿舎で揺れに遭遇した。支所に駆けつけ、設置したばかりの設備類に損傷がないことを確認し、役場の人たちと地震の対応に当たった。直ちに情報が共有できるのも、施設が支所の中にあってこそ。揺れに襲われた混乱の中、専門家の存在はさぞ心強かったに違いない。

気象庁が速報する震源の精度は10キロ程度と粗く、実際の震源は4、5キロ離れたところにあることもすぐにわかった。モニターには余震も刻々表示された。地元にとっては貴重な情報だ。

木曽町三岳支所内に置かれた名古屋大学御嶽山火山研究施設。左側にモニターが見える。「研究者と自治体・住民が顔の見える関係を築くための前線基地」(國友さん)だ。

木曽町三岳支所内に置かれた名古屋大学御嶽山火山研究施設。左側にモニターが見える。「研究者と自治体・住民が顔の見える関係を築くための前線基地」(國友さん)だ。

國友さんは地震対応が一段落した午後、周辺の被害状況などを確認に出かけた。そこで珍しい光景に出合った。御嶽山は信仰の山として知られ、霊神像や碑、石灯篭などがあちこちに立っている。倒れているものもむろんあったが、石の台の上で、転倒することなく、45度ほどくるりと回転している像などがいくつもあったのだ。

地震の際、力のかかり方によっては、倒れることなく回転することがあることは知られているそうだが、國友さんも実際に見たのは初めてだった。今回訪ねると、斜めに向いた霊神像が正面に戻され、足元が固定されているところもあったが、なお斜めに向いたままのものも少なくなかった。自然はいたずら好きなのか、なんとも不思議な光景だった。

國友さんはもともと地震学が専門で、とりわけ、人工的に地震を起こして地下の構造やその変動を調べる研究に長く取り組んできた。実は、その人工地震による調査を最初に行ったのが、1984年の長野県西部地震後の御嶽山だった。30年以上を経て戻って来た國友さんに、今度は自然の地震がちょっと手荒い歓迎をみせた形だ。この1日で、「見て、触って、感じて、考える」ことの大切さ、現場にいることの意味を身に染みて感じたという。また、地震後の混乱の中で、地元の人たちはどんな情報が必要なのか、考えることもできたという。

2017年6月25日の地震で45度ほど回転した石灯篭。やや不安定な状態で立っており、よく倒れなかったものだと思わせる(木曽町三岳)。

2017年6月25日の地震で45度ほど回転した石灯篭。やや不安定な状態で立っており、よく倒れなかったものだと思わせる(木曽町三岳)。

地震の1週間後に行われた開所式には、長野県知事、木曽町長、王滝町長、そして名大総長が出席、小さな組織ながら、期待の大きさをうかがわせた。

國友さんは、研究施設の役割として、①御嶽山の火山活動評価力の向上②地域主体の防災力向上に対する支援③火山防災人材育成の支援と火山に関する知見の普及、を挙げる。研究を進めるのはもちろん、火山の理解を深めて防災につなげていく、ということだ。

一つの目玉が、長野県が始めた御嶽山火山マイスター制度だ。「火山防災に関する知識の普及・啓発を担い、火山とともに共生する木曽地域の素晴らしさを内外に伝える」ことを任務とする。火山マイスターとして先輩格の北海道・有珠山では、避難によって地元住民の命を守るのが中心課題だった。だが、御嶽山では4年前の噴火の被害者の多くは名古屋や首都圏などからの登山客だった。住民に加えて、こうした訪問客にいかに情報を伝え、啓発するかという別の難しい課題がある。観光客には、火山のリスクを理解しつつ、木曽の自然を楽しみに来てほしいからだ。

受験資格は火山に関する講習会を2回受け、周辺に居住、もしくは勤務していること。書類審査と面接を経て、45人の応募者の中から第1期生8人がこの春、認定された。行政や教育、観光関係など、個性豊かな顔ぶれで女性も1人いる。どんな活動をどのように展開するのか、一期生たちは自ら考えて実践していくことが求められている。その1人、木曽観光連盟の竹脇聡さんは「自分でも学びながら、火山の知識と木曽の魅力とを伝えていきたい」と意気込みを語っていた。

観光客らに御嶽山の理解を深めてもらうための御嶽山ビジターセンターを作る計画も、木曽町と王滝村によって進められている。

御嶽崩れを背にした、山岡耕春・地震火山研究センター教授(右)と御嶽山火山研究施設の國友孝洋・特任准教授。

御嶽崩れを背にした、山岡耕春・地震火山研究センター教授(右)と御嶽山火山研究施設の國友孝洋・特任准教授。

専門家がほぼ常駐することになって、御嶽山の火山防災対策は新たな段階に入った。山岡耕春・地震火山研究センター教授は「自然科学の研究と社会とのかかわりに関する新しい姿であり、超学際的研究として期待されている」とする。

火山の噴火を確実に予測することは現段階では難しく、科学ができることに限界があることは事実だ。それでも、起きていることを科学的に理解することは極めて大切だ。いざという時にそうした説明を受けられ、そして、それが誤解なく伝わるには、受け取る側の備えがあったほうがよいだろうし、何より専門家と市民の間の日頃の信頼関係が欠かせない。超学際的研究のこれからに大いに期待したい。

だが、もう一つ、こうした防災を考える時に忘れてならないのは、いざという時にどう行動するか、最終的には一人ひとりの判断にかかっているということだ。

山岡さんには、防災を考える時に浮かぶ強烈なイメージがある。2004年12月のスマトラ沖地震で発生した大津波である。大津波が初めて映像に収められ、専門家も「これが津波なのだ」と初めて実感とともにとらえることができたという。陸上で強い流れが生じることもわかり、政府の津波対策作りにもつながった。具体的なイメージを持つうえで、映像の力はきわめて大きい。

一方、スマトラで津波の音を聞き、ゾウは山に逃げる一方で、様子を見に海に向かった人々がいた。「津波ならすぐ逃げる」のが原則だが、好奇心にかられて海に向かうこの人間の行動こそが、文明を作った面もあると山岡さんはいう。未知のものがあれば、見たい、知りたい。そして今なら、スマホで写真を撮りたい、かもしれない。とっさにそのために行動する。それが人間なのだ。

同時に、こうした現象に関する知識を持って身を守るための行動ができるのも人間だ。

自然はそんな人間に挑戦してくるかのようだ。防災とは人間そのものを考えることに他ならないのだと思う。火山列島に生きる私たちが問われている。

RSSを購読する

RSSを購読する