2018年08月29日

めざせ、トリプルスリー!

エレクトロニクスで世界を変える。名古屋大学未来材料・システム研究所の天野浩教授が掲げるこの目標に向けて、世界でも例のない大規模な実験施設が名大東山キャンパスの一角に完成した。天野さんが赤﨑勇・特別教授とともに開発した青色発光ダイオード(LED)は世界の照明に革命をもたらし、ノーベル賞を受賞したが、その材料である窒化ガリウム(GaN)にはさらに大きな可能性がある。誰もが快適で安全に暮らせる「超スマート社会」実現に欠かせない、高性能で消費電力の少ない次世代半導体材料の有力候補なのである。

天野さんは、この新たな研究拠点で大学の基礎研究から実用化までを「一気通貫」でつなげることをめざす。それには企業の参画が欠かせないが、日本の企業はもっぱら海外の大学には巨額の資金を投じて協力を進める一方、国内の大学との連携は必ずしもうまくいっていない。確かに日本の大学の側にも問題があった、と天野さんはいう。では、どうするか。

ここにしかない実験施設を作ることもその第一歩だが、肝心なのはそれをいかに企業に使ってもらうか、だ。GaNの青色LEDで世界に先駆けた強みを生かし、次世代半導体でも世界をリードして新しい社会の実現に貢献する。壮大な挑戦が始まった。

7月末に行われた実験施設「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TEFs)」の開所式で天野さんは「明日の社会を支えるトランスフォーマティブエレクトロニクス(TE)」と題して講演し、まず青色LED開発が成功した要因を挙げた。第一は、GaNは他とは異なるユニークな材料だったこと、第二に、信念を持って若手を鼓舞した赤﨑さんのリーダーシップ、第三に当時は産業界が元気だったことだ。

今回はどうか。まず、次世代半導体材料としてのGaNも、他の材料にないすぐれた特徴を持っている。二点目のリーダーシップについて天野さんは「これは置いといて」と笑いながら話し、第三の点では産業界に元気がない今、産学官で協力してイノベーションを創成する必要があるとした。この20年ほど、日本の論文数が減少しているが、大きく減っているのは産業界からの論文なのだ。

新施設には1000平方mの大型クリーンルームがあり、半導体の材料となる高品質の結晶を成長させるところから実際にトランジスタなどのデバイスを作って評価するまで一通りのプロセスをこなせる。GaN専用のクリーンルームとしては世界最大という。オールジャパンで研究を進めるために作られたGaN研究コンソーシアムには現在、20大学、4研究機関、47社が参加している。年末には隣接して研究棟が完成し、そこには企業独自のスペースも設けられる。本格的な製品開発の最初の段階、できればプロトタイプを作るまでを支援する態勢を整える計画だ。研究開発と製品化の間には高い壁が立ちはだかり、簡単には越えられないことから「死の谷」とも呼ばれるが、産学官の力を結集してそこを乗り越えることをめざしている。

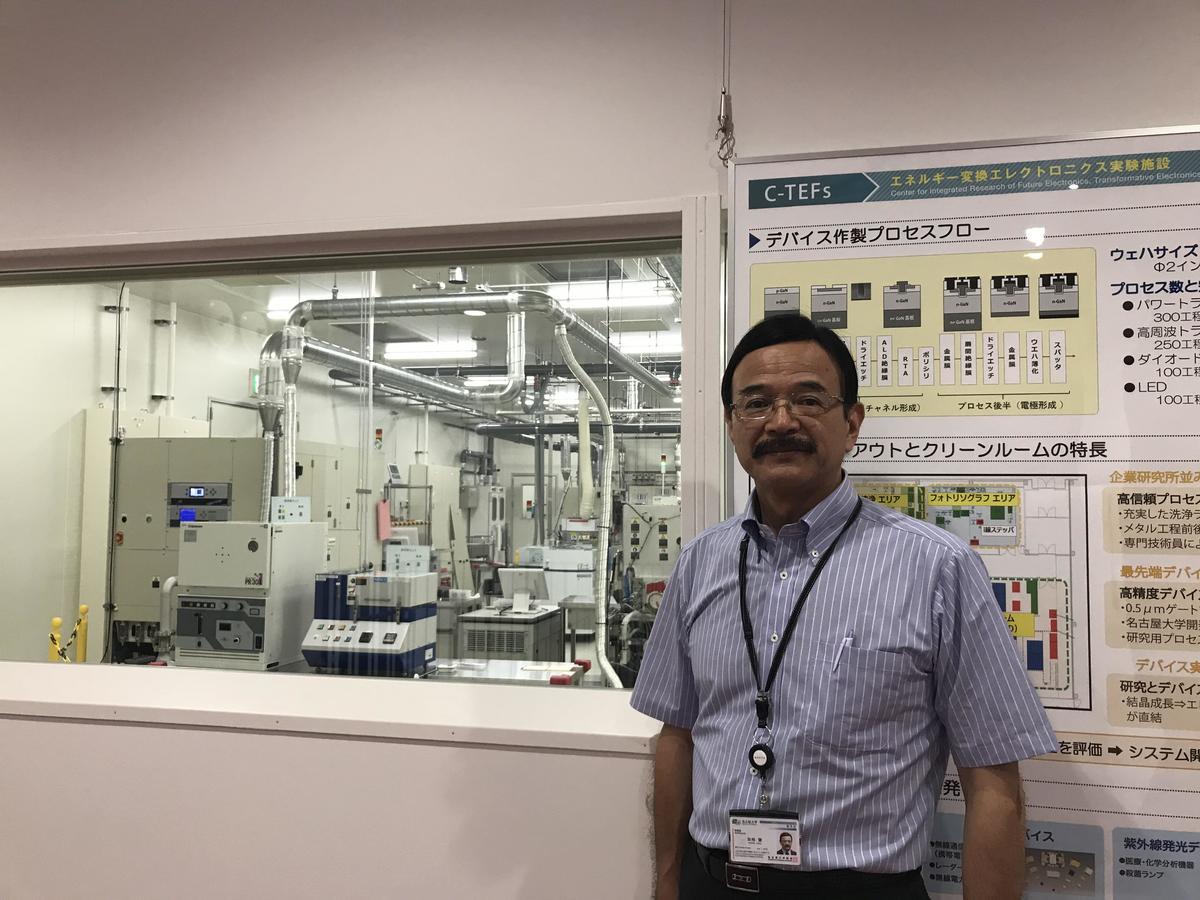

須田淳施設長は単身赴任で名大へ。平日は仕事に全力投球するが、週末は必ず帰宅して家族との時間を大切にしている。

須田淳施設長は単身赴任で名大へ。平日は仕事に全力投球するが、週末は必ず帰宅して家族との時間を大切にしている。

施設のトップは広く外部から招かれた。まず、施設長の須田淳教授は、学生時代も含めて30年を過ごした京大から昨年、名大に転じた。学生時代のテーマは、青色LEDの本命とされ、世界中で研究が進められていたセレン化亜鉛(ZnSe)だった。当時、ZnSe は実用化が目前とされており、課題山積のGaNの実用化には最短でも20年以上かかるとみていたという。ところが、そのわずか2年後の1993年、赤﨑さんたちの研究に基づいて日亜化学の中村修二さんが青色LEDの製品化に成功し、世界中の企業は一斉にGaNに移った。須田さんも学位取得後、電力制御に使われるパワー半導体を新材料のシリコンカーバイド(SiC)で初めて開発した松波弘之教授の研究室に転じた。SiCの結晶成長から物性評価、デバイス作製までを一連の流れとして行うべきだという松波さんの方針のもと、須田さんはSiCの研究を進める一方で、独自のテーマとして、かつての宿敵であるGaNの結晶成長やパワー半導体への応用に向けた研究にも取り組んだ。GaNの結晶成長では赤﨑さんや天野さんと共同研究するなど、名大でもよく知られていた。

そんな須田さんに、施設長として白羽の矢が立った。結晶成長からデバイス作製までを手がけた貴重な経験は余人をもって代えがたいこともあった。「少数精鋭、小粒でピリリ」の自らの研究スタイルにこだわりたいと断り続けたが、「施設長になるということで粛々と手続きが進んでいった」と笑う。リーダーになる以上は、「GaN研究発祥の地とも言える名大で、GaNのあらゆる可能性を極限まで探求する世界一の施設にしたい」と意気込む。

SiCはパワー半導体用の次世代半導体として目下GaNの最大のライバルであり、すでに2020年の新幹線での採用が決まるなど現段階では大きく先行している。SiCの研究開発にも長年携わってきた須田さんは、「パワー半導体に求められる特性は用途によってさまざまで、SiCがオールマイティーなわけではない。コスト次第ではGaNの逆転ホームランだってあるかもしれません」と話す。

副施設長には、車とその関連部品のトップ企業のベテランが就いた。須田さんが「私より一回り以上年上の助さん格さん」と呼ぶ、デンソーの恩田正一、元豊田中央研究所の加地徹の両特任教授だ。ともに名大工学部出身で、会社では恩田さんがSiC、加地さんがGaNの研究開発のリーダーを務めており、車用の半導体ではライバルだった。

だが、約10年前にトヨタ自動車はSiCを次世代半導体として採用することを決めたため、豊田中研はGaN研究を縮小、加地さんは以来少ない予算で細々と研究を続けて定年を迎えた。それが思いがけず、表舞台に復帰した形だ。そして今回、GaNでデバイスを作るための約200ステップからなるいわば「レシピ」も豊田中研から特別に提供してもらうことができた。開発をやめたとはいえ、普通は社外に出ることはまずない企業秘密だ。おかげで、新施設で早速デバイスを試作して開所式で披露することができ、来場者を驚かせた。大学の研究はとかく、企業からは「ままごと」のように見られがちだが、まずは本気度を印象付けた。

企業出身の両氏も認めるように、日本企業は特に米国の一流大学などとは数千万円から1億円程度の契約を結ぶことも珍しくない一方で、日本の大学にはほとんど資金を投じてこなかった。文科省の調査によると、2014年に日本企業は日本の大学に約2万2700件の出資をしたが、その3分の2は300万円以下。海外の大学への出資額は平均でも1100万円で、その差は歴然としている。

背景には制度の違いもある。米国の博士課程の学生の給料や授業料は教授が支払っているので、教授のプロジェクトに参加するのは学生にとって義務とも言える。そして、契約に見合う結果をきちんと出す。日本では、学生は授業料を払う立場であり、自由があるのはいい面だが、契約をこなすための戦力としては期待できない。日本の大学の教授は多くの場合、企業からは確実に成果をあげるパートナーとは目されていないのだ。

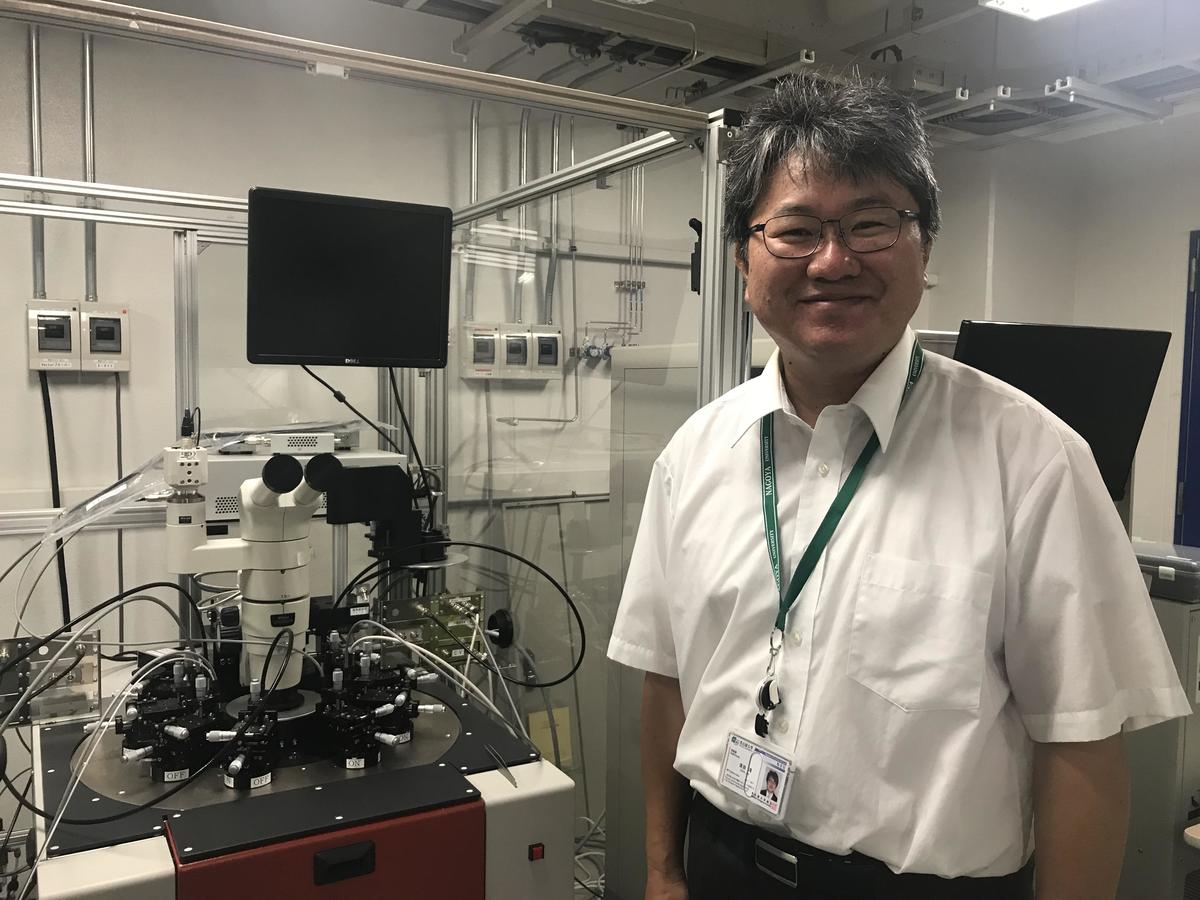

一方、日本の大学の傑出した成果にいち早く着目して取り入れるのは海外企業であり、国内の企業は出遅れることが多いのも事実だ。よく知られているのは例えば、東工大の細野秀雄教授が開発した透明酸化物半導体だ。後に大型ディスプレーとして実用化されたが、当初の問い合わせは海外の企業ばかりだったという。名大のGaN研究チームのメンバーで計算科学が専門の白石賢二教授もかつて、デバイス設計に重要な意味を持つ研究結果を発表したところ、インテルがそれに従って一夜にして方針を変えたという出来事もあった。もっとも、少し遅れたものの、パナソニックも白石さんの研究結果に従ってインテルより優れた対策を開発して採用したそうだ。

日本の大学の優れた基礎研究の成果が国内では十分に生かされているとは言えそうにない。日本企業には新しいものに目を向けるチャレンジ精神が欠けているからかもしれない。企業からの論文が減っていることからわかるように、企業が研究開発に取り組む余裕がなくなっている今はなおさら、大学の研究成果を生かさない手はない。

加地さんは「企業の側にも大学を育て、全体を盛り上げていくという意識が必要だろう」と話す。恩田さんは、日本が得意なはずのGaN研究でも中国などの追い上げの激しさを実感しているといい、「新施設に設けられる基礎研究エリアで本当に革新的な研究ができるかどうかに今後がかかっている」と言う。産学連携を進めるにも、まずは何より大学での独創的な研究があってこそなのだ。

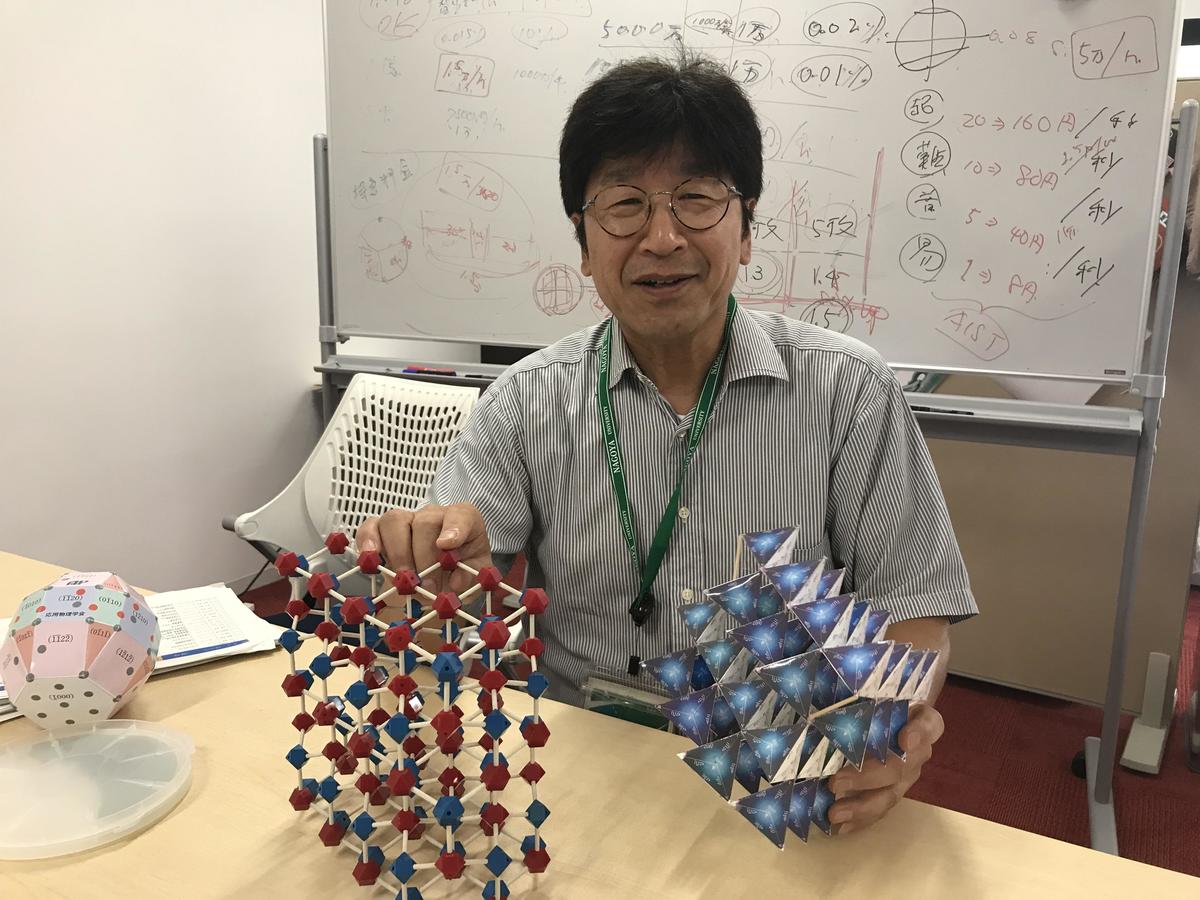

宇治原徹教授の今年の書き初めは「破」、成し遂げるという思いが込められている。

宇治原徹教授の今年の書き初めは「破」、成し遂げるという思いが込められている。

そんな大学ならではのユニークな研究の一つとして天野さんも期待するのがAIの活用だ。半導体のコストダウンには高品質の結晶を大きくすることが不可欠だが、結晶を作る実験には時間も手間もかかる。現在半導体の材料として主流のシリコンは今の技術に到達するのに40年かかった。むろん、そんな時間はかけられない。そこで、宇治原徹教授はAIによる結晶成長のシミュレーションに取り組んでいる。もともとは材料が専門だが、学内の情報分野の研究者との雑談がきっかけでAIに関心を持ち、学生も一緒に自ら3年がかりでAIを学んだ。名大発ITベンチャーにも助けられ、特に学生たちは瞬く間にAIを道具として使いこなすまでになった。その結果、1〜2時間かかっていたものが一瞬でできるようになり、実際にGaNの結晶を10倍早く大型化できることを確かめた。

「大学では何がなんでも完成させるという部分が企業より弱かった。そこを変えれば、企業も本気になってくれるはず」と宇治原さんは言う。結晶成長をシミュレーションした結果を、2000度近い高温の炉の中を実際にのぞいているように可視化する技術を開発したところ、企業も驚き、海外からはすぐに声がかかった。SiCの結晶成長の新しい方法や、樹脂の熱伝導をよくして熱くならないようにする技術など、新しい芽も育てている。次世代半導体は車から無線による充電まであらゆる場面で働くことが期待されており、周辺も含めれば、課題は至る所にある。「まだまだ勝負はわかりません」

新施設は来年にはいよいよ本格稼働する。大規模な分、運用には多額の運転資金が必要で、その大半は利用料で賄うことになっている。企業がたくさん使ってくれれば収入が増え、維持管理も十分にできて、さらに利用が増える。そんな好循環を実現するのが課題だ。

一方、新施設がめざすモデルは、半導体プロセス分野のオープンイノベーションの研究拠点として世界的に知られるベルギーのIMEC(Interuniversity Microelectronics Centre)だ。最先端の実験設備を備え、大学の研究者らと新分野に挑む研究ができるメリットを求めて企業が集まってくる。パナソニックはそんな一社で、先に挙げた白石さんの研究に基づく新しい技術も、IMECに滞在中の研究者が生み出した。

半導体研究の第一人者で、GaN研究コンソーシアムに参加している豊田工大の榊裕之学長は、ハード面ではIMECに似た施設ができたと評価しつつ、「企業が重視するきちんとしたプロセスを流せる部分と、大学が得意とする斬新な発想や学術的要素を両立、融合させてほしい」と期待を語る。いわば、打率もホームランも、というわけだ。打率3割、本塁打30本、盗塁30のプロ野球のトリプルスリーにならえば、さらに盗塁、つまりスピードも不可欠だ。

大学と企業の双方の強みが生きる、新たな産学連携の形を実現して欲しいと思う。めざせ、トリプルスリー!

RSSを購読する

RSSを購読する