2018年11月22日

台風の目に飛び込む

日本列島に大きな爪痕を残して、今年の台風シーズンがやっと終わった。台風をめぐる多くのニュースの中で目に止まったのが、名古屋大学のチームが航空機で台風の目に飛び込んで観測したというニュースだった。航空機による台風観測はかつて、米軍によって行われていたが、1987年に終了した。1977年には気象衛星ひまわりが打ち上げられており、米軍機による観測が終わるまでの10年間、航空機による観測と衛星による宇宙からの観測の両方が行われていた。つまり、台風観測史上、最も手厚い態勢が敷かれていたことになる。かつてそんな台風観測の歴史を取材したことがあり、航空機観測が行われなくなって台風観測に影響はないのだろうか、ということがずっと頭の片隅に引っかかっていた。

名大チームの航空機による台風観測は昨年に続くもので、航空機と衛星の両方による観測が復活したことになる。それにしても、なぜ名大が? 台風の目に飛び込むなど勇ましい観測は米軍機だからこそか、などと思っていたので、意外でもあった。

昨年10月に発生した台風21号の目に入ったところ。目の壁雲がそそり立ち、目の中の渦や海が見える。目の直径は約90キロほど。(坪木教授提供)。

昨年10月に発生した台風21号の目に入ったところ。目の壁雲がそそり立ち、目の中の渦や海が見える。目の直径は約90キロほど。(坪木教授提供)。

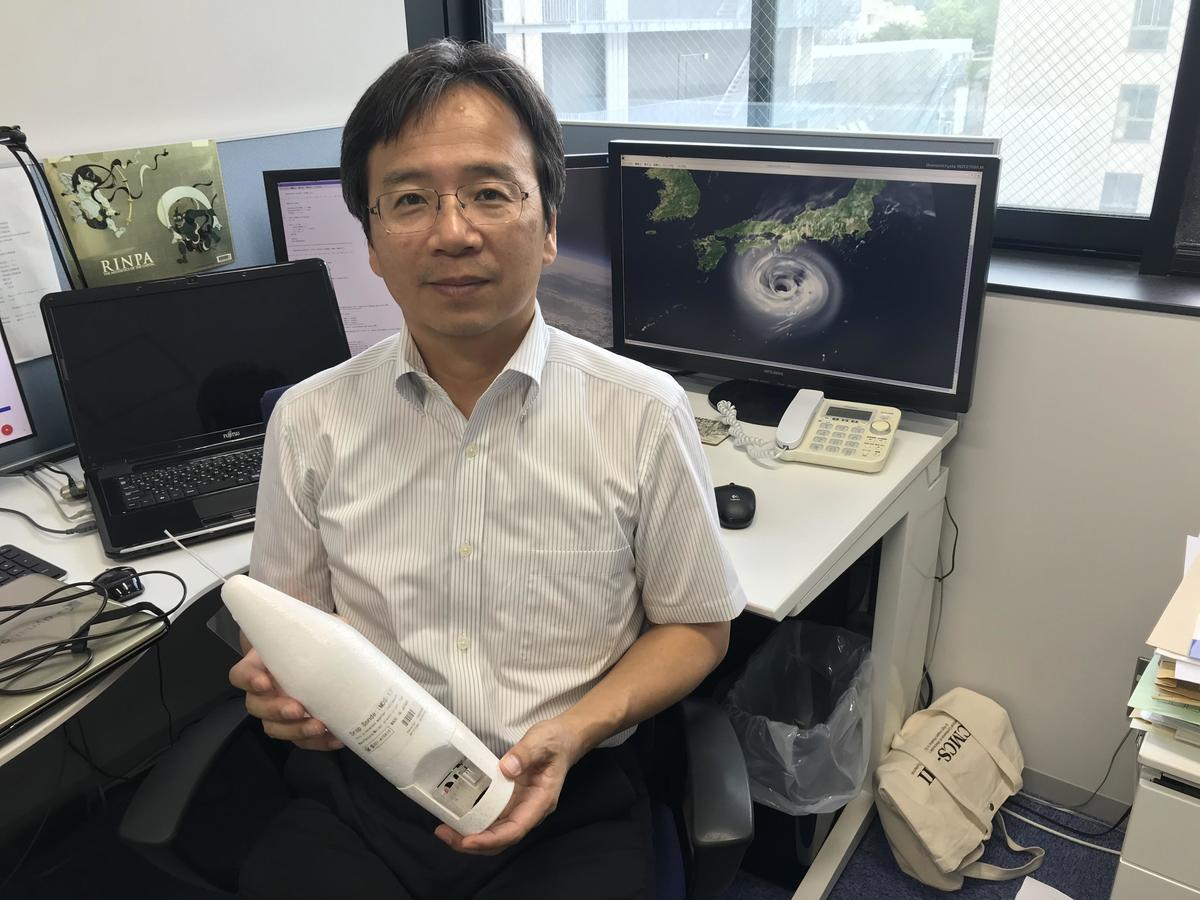

観測チームを率いる名大宇宙地球環境研究所の坪木和久教授を訪ねると、やはり、衛星の観測だけでは台風の強さが正確にわからず、とりわけ大きな台風の予測に問題が生じているため、航空機による直接観測に挑むことにしたのだという。87年以降、航空機による観測は気象研究所が2008年に米国などとの協力で1回行ったことがあるだけだった。

坪木さんが見せてくれた1枚のグラフを見て驚いた。気象庁と米国の合同台風警報センター(JTWC)がそれぞれ発表した、地上での風速毎秒54メートルを超える「猛烈な台風」の数の年ごとの推移を示したものだが、全く異なる結果になっている。JTWCは、米国の空軍と海軍が合同でハワイに設置した、台風警報を発することを任務とする機関である。台風の数なのだから、どこが観測してもほぼ同じはずと思うところだ。しかし、特に90年代以降では、米国のデータでは6〜7個、気象庁の方はほぼ1個程度、全く異なっている。

いったいどういうことなのか。

台風の強さとはすなわち、中心気圧や風速だが、衛星からは直接測ることはできない。雲の画像を手がかりに、そのパターンからそれらを推測することになる。しかし、雲の状態が垂直方向まで詳しくわかるわけではなく、どうしても限界がある。推測に使う換算表次第で結果は変わり、とりわけ強い台風では誤差が大きくなってしまうのだ。

坪木さんによれば、台風の進路予測は年々改善される一方で、強度予測はこの数十年、ほとんど改善されず、世界中の気象機関を悩ませているという。それを解決する唯一の方法は、直接観測することだった。

坪木さんは北大で気象学の博士号を取得し、日本海の雪雲の研究をしていた。97年に名大に着任、低気圧の研究を続けるなかで、2002年に運用が開始された海洋研究開発機構の「地球シミュレータ」の威力に感銘を受けた。気候変動のシミュレーションなどを目的として開発され、その性能が一躍世界のトップに躍り出て注目されたスパコンだ。従来の100〜1000倍の能力があり、広い領域を高解像度で計算できる。それなら、積乱雲が高さ10キロにもなり、数千キロにわたって移動していく台風のシミュレーションができる、いや、すべきでは、そう思ったのだという。台風で毎年大きな被害が出ているのに、その研究といえばもっぱら気象研で、大学ではあまり行われていなかったからだ。

始めてみると、実に面白かった。そしてぶつかったのが、強度推定のばらつきという壁だった。2012年頃には、大きい台風が増えている、いや減っていると、全く異なる論文が出て議論になっていた。どちらが正しいのか、決着をつけるには、台風が発達して一番勢力が大きいところで実測するしかない。そう思ったが、気象庁は予算難もあり、研究者の間でも航空機を使おうという発想はなかった。それなら自分でやるしかない。台風研究でつながりのある琉球大や気象研の研究者の協力を得て航空機観測のプロジェクトを立ち上げることにした。そのために申請した文部科学省の大型研究費は狭き門だったが、学内の先輩の指導を受け、発表のリハーサルもして審査に臨み、見事、研究費を獲得することができた。

最初の飛行は2017年10月21日だった。気象庁の階級では「超大型で非常に強い」、JTWCの階級では「スーパー」とされる台風21号が日本列島に接近しつつあった。宮古島から東の海上、北緯23度付近で台風21号の眼に入り、十数キロの上空からドロップゾンデ21個を落とした。ゾンデは海面に落下するまでの約15分間、気温や気圧、湿度、風向・風速を測定してデータを電波で航空機に送ってくる。翌日も同様に、今度は北緯28度、小笠原列島付近まで北上した台風の観測を行なった。その結果、気象庁の推定値と約15ヘクトパスカルの差があることがわかった。風速にすれば、5〜10メートルの差になる。

今年も9月末に台風24号の眼に入り、合計64個のゾンデを落として観測を行なった。今回はそのデータを直ちに処理し、1分以内に、気象庁はもちろん、世界中の気象機関にリアルタイムで送信した。進路予想は進歩してきたとはいえ、それぞれの気象機関ごとに多少の違いがあるのが常だが、データを送信した後、これらの機関の予測進路がほぼ近くなってきた。坪木さんは「実測データが進路予測にも役に立ったのだろう」という。台風の目、すなわち台風の中心に迫ったデータの威力だろう。世界の研究者が待望するデータであり、観測成功に対し、世界中の研究仲間から「おめでとう」のメールが届いたそうだ。

台風の目に入る。何だか恐ろしそうな感じもするが、実際はどうなのだろう。

実は、最初は目には入らない予定だった。ところが、キャビンにいたところへ「今から目に入る」とパイロットから連絡がきた。「えーっ」と驚いたが、目の周囲の壁の中で雨が弱いところからなら安全に入れる、というパイロットの判断だった。

高度約14キロ、真っ白な壁をすっと抜けると、突然目の前が開ける。日本の研究者が日本の航空機で初めてスーパー台風の目に入った瞬間だった。

下には海面、周囲に巨大な壁の雲がそびえているのが見える。飛行は実に滑らかだった。「実にきれいな感動的な眺めで、鳥肌が立った」と坪木さんは振り返る。同時に、「足を踏み入れてはいけないところに入ったのでは」という強い畏怖の念も感じたそうだ。

そんなふうに、昨年は3回、今年は6回、目に入った。正しく判断すれば、目にはいつでもどこからでも入れるとわかったことは、大きな成果の一つだという。「いつでも目の観測ができる。新しい世界が広がった」と坪木さんは話す。

航空機が世界を広げてくれたわけだが、日本では航空機を使うことへの心理的な抵抗はまだまだ大きいのが実情だ。名大ではかつて、大気水圏科学研究所が航空機を持とうとしたこともあり、航空機は比較的身近な存在といえるかもしれない。航空機産業も近くに立地している。観測に使った航空機も、三菱重工業の子会社であるダイヤモンドエアサービス社のジェット機ガルフストリ―ムIIで、県営名古屋空港から飛び立った。

今回の航空機観測では、もう一つ、独自開発の目玉がある。ドロップゾンデは、プラスチックではなく、トウモロコシを原料とする素材で作られた。ゾンデは測定したデータを送信し、落下するとそのまま海のゴミになる。プラスチックの海洋汚染が問題になっているおり、トウモロコシなら分解されるので汚染の心配がない。群馬県伊勢崎市の明星電気と共同開発した。北欧製が主流だったゾンデを初めて国産化して質も向上させた、気象観測機器の専門メーカーだ。昨年、民間として初めて、気象学に大きな貢献をしたとして気象学会から表彰された。

気象庁が観測のために落とすゾンデは毎年約1万個、世界中だと数十万個になるはずだ。環境にやさしい生分解性のゾンデが広がるきっかけになれば、と坪木さんは話す。

坪木さんの夢は将来、58,000フィート(約17.7キロ)の上空から無人飛行機が常に太平洋上の台風を監視し、必要に応じてドロップゾンデを投下して観測を行い、台風の進路、強度の両面で精度の高い予報が常に出されるようになることだ。その実現のために基礎的な研究を積み重ねるのが大学の役割、という。

このところ、台風による激甚災害が頻発している。温暖化が進めば、台風はより高緯度でも発達しやすくなり、最も強くなる位置も北上すると考えられている。今世紀後半には、日本近海の海水温が現在のフィリピン近海と同じくらいになる。それだけ、強い台風が日本に上陸する可能性も高くなる。いつどこにどれくらいの台風が上陸するか、正確に予測ができれば、被害の軽減にもつながる。

災害大国として必要な備えだと思う。

RSSを購読する

RSSを購読する