2019年02月05日

もし新卒一括採用でなくなったら

就活、すなわち就職活動が大学教育にいかに大きな影響を与えているか、改めて考えさせられた。きっかけは昨年12月に東京大学で行われた「工学系大学院の就職・採用活動を考える」公開シンポジウムでの名古屋大学工学研究科の川尻喜章教授の講演だ。このシンポジウムは、就活によって修士課程の学生の研究と教育に大きな支障が生じている現状への危機感から、旧7帝大に東工大を加えた8大学の工学部や工学研究科などが集まった八大学工学系連合会が開いた。会長は現在、名大工学研究科長の水谷法美教授が務めている。

川尻さんは「米国における工学系人材の就職・キャリア開発」と題し、いわゆる就活によらない米国の工学系の就職の実情とともに、大学と提携した企業での長期にわたるインターン制度を紹介した。日本のような新卒の一括採用ではなく、米国ではいつでも就職できる「通年採用」のため、学生は卒業時期を自由に延ばせる。その分、力をつけることができるわけだ。川尻さんは、シンポジウムの副題でもある「高度工学系人材育成のために」は通年採用が望ましいとし、それによって大学での教育の可能性が広がる、という。研究室を訪ね、詳しく話を聞くことにした。

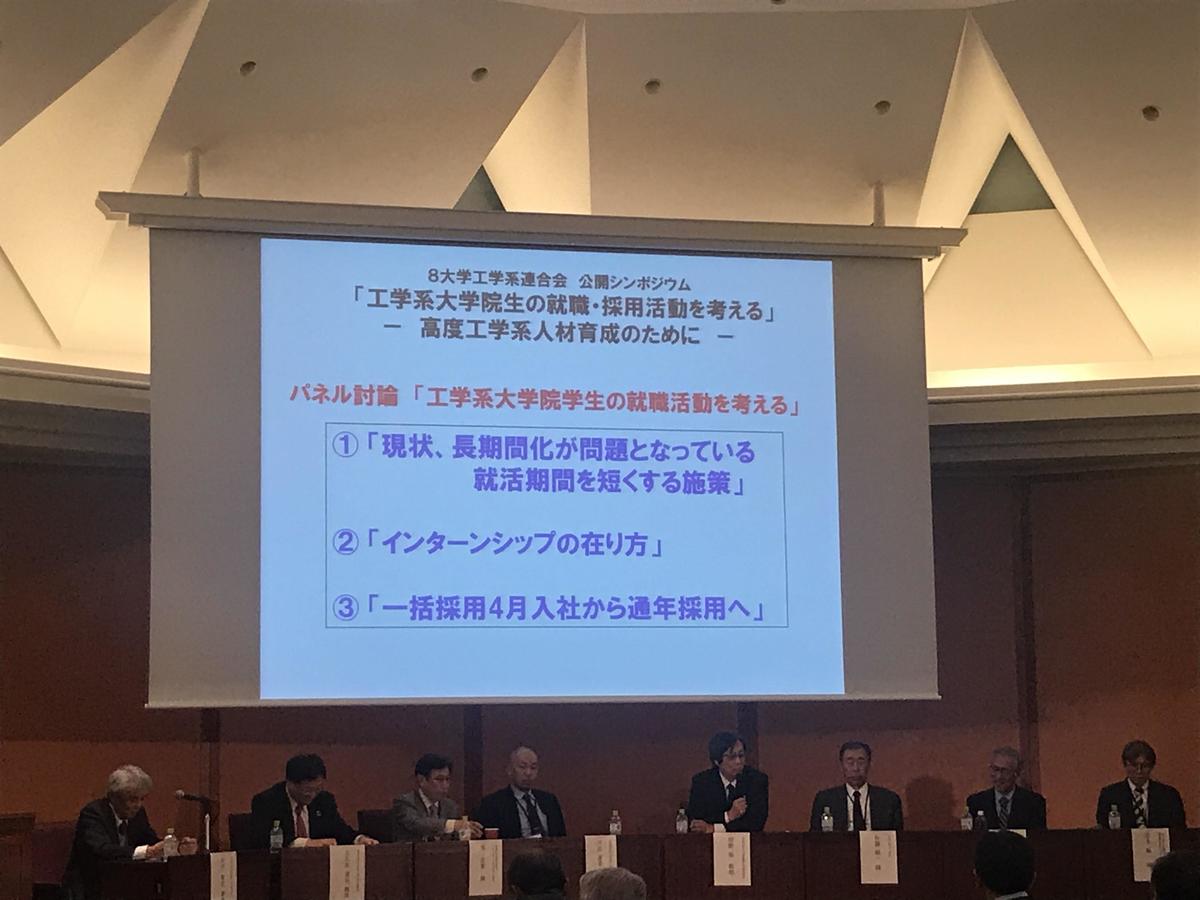

「工学系大学院生の就職・採用活動を考える」シンポジウム。パネルディスカッションには産業界の代表も参加した(2018年12月18日、東京大学で)

「工学系大学院生の就職・採用活動を考える」シンポジウム。パネルディスカッションには産業界の代表も参加した(2018年12月18日、東京大学で)

川尻さんは日本で企業に就職した後、米国の大学で博士号を取得した。ドイツでのポスドク1年を経て米ジョージア工科大の助教授、准教授を務め、2017年6月、名大教授として14年ぶりに帰国した。

こうした自身の経験をもとに、日米で大きく異なる就活の実情を語った。まず大きな違いは、日本の工学部では修士課程を終えて就職する例が最も多いのに対し、米国では学部卒、あるいは一貫制の博士課程を終えて就職するのが一般的なことだ。日本では博士課程に進む学生が少ないことが問題になっているが、その大きな要因とされるのが給与だ。たとえばイリノイ大学の化学工学科の調査では、学部卒の年収約6万9千ドルに対して博士は約11万4千ドルと1.6倍を超える大きな差がある。日本企業の初任給は、例えばあるメーカーで学部22万円、修士24万円、博士29万円だ。修士を終えてさらに3年、授業料を払って博士課程に進んでから就職するメリットは大きいとはいえない。

米国の就活では、学位取得者に対する求人内容はきわめて専門性が高く、求められる能力が明確だ。希望があえば履歴書を送る。川尻さんの経験によれば、例えばこんな具合だ。前日夕方に会社のある街に到着、空港での出迎え、担当社員との夕食を経てホテルに宿泊、翌日は朝から配属予定部署の社員数人や上司となる人との個別面談、研究セミナーなどが夕方まで行われる。面談では、自身の研究と会社での研究とのかかわりなど、研究内容をくわしく聞かれる。内定すると初めて、初任給などの待遇が提示される。この段階で交渉もできる。承諾書にサインして返送すれば、採用決定となる。

日本のようなエントリーシートはなく、求人の段階で初任給や福利厚生などの条件が提示されることもない。企業は学生個人の能力を見極め、学生は自分の能力に見合った対価を得る。日本のような、会社に所属するメンバーシップ型の雇用に対して、仕事本位のジョブ型雇用である。

個人の能力が問われるとすれば、高めようとするのは当然だ。川尻さんが紹介したインターン制度は、日本の就活で問題視されることもある、たった1日だけ、あるいは短期間のインターンとは全く異なる。むろん、日本の大学でも比較的長期のインターンもあるが、これは「Cooperative Education (Co-Op)」と呼ばれ、大学が認定した企業に1学期(4ヶ月)間、大学を離れて勤務し、さらにそれを卒業するまでの間に3~4学期程度繰り返す、というものだ。すでに100年近い歴史がある。

川尻さんのいたジョージア工科大化学生体分子工学科では約35%の学生が参加し、参加した学生の方が成績がよくなる傾向があるそうだ。自身の経験でも、自分の研究がどう役に立つのかわからないまま勉強するのは苦痛だが、企業で働くことで自分の研究と社会とのつながりが見えてきて、学習意欲も高まる。その分、卒業は遅れるが、企業は通年で採用するから就職に問題はない。

もし通年採用が可能になれば、こうした企業でのインターンが容易になる。また、海外留学にもいきやすくなるはずという。海外に行きたがらないのは学生が内向きだからと言われるが、むしろ新卒一括採用の現状での合理的判断だという。卒業が遅れてもいいとなれば、海外に出るのに悲壮な覚悟もいらなくなる。さらに、主専攻に加えてたとえばAIやコンピューターを副専攻で学ぶといったいわゆるダブルメジャーにも挑戦しやすくなる。いずれも、学生にとっての可能性を大きく広げるものだ。

かつての高度成長期なら、大学は均一な人材を送り出せばよかった。だが、今求められるのは、独自の発想を持った尖った人材だ。日本の科学技術力の低下が言われるなかで、将来を担う人材をどう育てるのか。「悠長なことを言ってはいられない」と川尻さんはいう。新たに始まる卓越大学院「未来エレクトロニクス創成加速DII協働大学院プログラム」では、研究成果を早く実用化につなげることができる博士を社会に送り出すことをめざし、半年間の海外でのインターンの試みも行う計画だ。新しいモデルになれば、という。

「大学と企業、問題はつながっている」。シンポジウムでそう指摘したのは、東大の大久保達也工学系研究科長だ。そして今、その双方が大きな問題を抱えている。大学では論文のレベルが下がり、日本全体の科学技術力の低下につながっている。企業の側でも世界の潮流からの立ち遅れが目立ち、かつてのように自ら教育し、研究する余裕をなくしている。その分、教育と研究の両面で大学への期待が大きくなっているが、八大学工学系研究科のアンケート調査によれば、今年春に就職予定の修士課程の学生の7割が就活に4ヶ月以上を費やしており、就活の長期化が大学での研究と教育を損なっている。なんともちぐはぐだ。

新卒一括採用も確かに効率的だが、川尻さんがいうように、大学の可能性を狭めている面がある。もっとも、先のアンケートでは約半数の学生が賛成と答え、多くの学生が望んでいるようだ。反対としたのは1割で、「最も研究に打ち込める時期に就活で相当の負担を強いられた」「新卒という1度きりのチャンスを逃したら『人生終わり』のような風潮がある」「指定された時期以外に選考を受けられないのは不便」などの理由があがった。

これらの仕組みは日本社会のあり方ともかかわり、解きほぐすことは容易ではない。しかし、手をこまぬいているわけにはいかない。例えば、卒業が遅れても、不利にならずに就職できればいい。そんな例が少しずつでも広がれば、「人生終わり」ではなくなっていくだろう。

東大の菅裕明教授はシンポジウムで現実的な提案として発言し、その内容が2月2日付朝日新聞の「私の視点」に掲載された。理系の大学院生に限っては、就活を修了間際の3ヶ月に限定する、というものだ。12月まで研究に専念することで学生は自らの研究能力を高め、企業も修士論文をもとに採用を決められる。修士課程の学生に負うところが大きい、大学の研究力強化にもつながるとする。

菅さんの提案に注目するのは、大学や研究のあり方についてさまざまな提言をしている山本尚・名大特別教授だ。名大からシカゴ大教授に転じ、現在は中部大学教授で、日本化学会の前会長でもある。日本の科学技術力の低下をどうするのか、根本的な議論をもとにした取り組みが不可欠なのと同時に、できるところから変えていくことも重要だと考えるからだ。まずは文系と理系、なかでも大学院については別に考える必要があるだろう、という。一方で、就職をめぐっては、企業の人事担当者と大学の教員との信頼関係が失われてきたことが気がかりという。その一因は大学の研究が社会の期待に応えていないことにもあるのではと、大学の研究者にも問いを投げかけている。

名大の工学系研究科の修士課程から、この春メーカーに就職する予定の学生に会った。名大に入学した時は博士課程に進むことも考えていたというが、耳に入るのは、博士課程に進んで大変な思いをしているという話ばかり。親の経済的負担も考え、修士課程を終えて就職することにしたという。研究には魅力を感じているので、就職してから進路を考えるつもりだ。1年生の夏休みから短期間のインターンにいくつか参加し、修士課程に進んでようやくわかってきたかなという頃に就活が本格化し、3、4月は全く研究できない状態だった。6月に希望したメーカーに内定し、そこからブランクを取り戻そうと頑張った。「就職が決まったので、安心して頑張れたかな」と笑う。

就活を振り返れば、あちこちの企業を訪ねて話を聞いたことで、世界が広がったそうだ。海外留学もできればしたかったが、留年したくなかったので諦めたという。

ものづくりの根幹にかかわりたいと話すのを聞きながら、将来を担う彼のような人材が今後さらに伸びるための力をどれだけ身につけることができるか。そのために大学は何ができるか。それが問われていると思った。産業構造が激変しつつある今、どんなリーダーを送り出せるか、名大工学部への期待、そして責任は極めて大きい。

RSSを購読する

RSSを購読する