2019年05月08日

隠れた業績に賞が光を当てる

私たちは日々、さまざまな技術の恩恵を受けながら暮らしている。しかし、それらがいったいどのようにして誕生したのか、そこにどんな創意や努力があったのか、思いをはせることはほとんどない。そして時折、例えばノーベル賞が、そこにたぐいまれな発見があったことを教えてくれる。身近なところでは、スマホなどのタッチパネルは、2000年のノーベル化学賞を受賞した白川英樹博士らによる導電性高分子、つまり電気を通すプラスチックの開発が始まりだった。また、名古屋大学の赤﨑勇、天野浩・両特別教授による青色LED(発光ダイオード)の開発によってLEDの照明が可能になったことは、2014年のノーベル物理学賞によって広く知られるところとなった。

ノーベル賞は研究者自身の功績を称えるだけでなく、結果的に、身近な技術の背景にこうした功績があることを社会に広く知らせてくれる。むろんそれはノーベル賞に限らない。知られざる功績に光を当てることも賞の効果と言えそうだ。

この春、日本国際賞を受賞した岡本佳男・名大特別教授の業績は、大学での基礎研究の成果が企業での実用化につながり、私たちが日常生活で直接触れるものではないものの、1980年代初め以来、世界中で薬の研究などに使われることによって大きな恩恵をもたらしている。これまでも数々の賞を受け、専門家の間ではよく知られた業績だが、製品としてあまりに当たり前の存在になってしまったこともあり、岡本さんの業績とは知らずに使われている例が多いらしい。2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治・名大特別教授は「世界の多くの研究者は、岡本先生の業績にお世話になっている」と話し、日本国際賞が岡本さんの業績に改めて光を当てたことを喜ぶ。

日本国際賞授賞式で挨拶する岡本佳男・特別教授

日本国際賞授賞式で挨拶する岡本佳男・特別教授

(提供:公益財団法人国際科学技術財団 図版も)

岡本さんへの授賞理由は「らせん高分子の精密合成と医薬品等の実用的光学分割材料の開発への先駆的貢献」である。

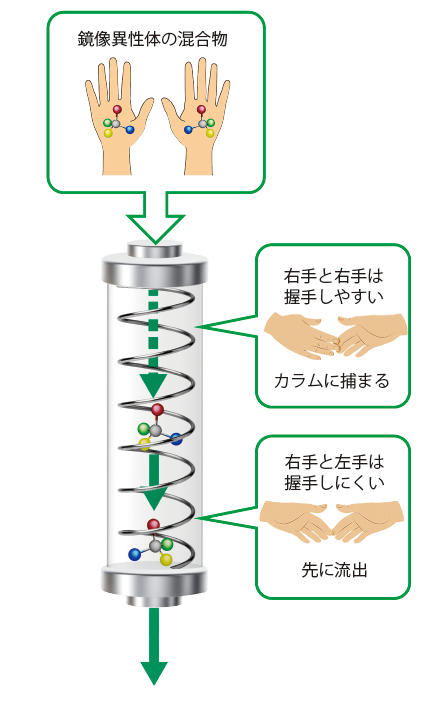

簡単にいうとこうだ。化学組成は全く同じなのに、ちょうど右手と左手のように重ね合わせることのできない分子があり、鏡に映ったものと同じになることから「鏡像異性体」と呼ばれる(図下)。面白いのは、生体内ではそのどちらであるかによって作用が全く異なることだ。メントールでハッカの香りがしたり、グルタミン酸ナトリウムでうまみを感じさせたりするのはその一方だけだ。また、薬剤でも、効果があるのはその一方だけというものもある。ところが、こうした物質を普通に化学合成すると、両方が混じったものしかできない。

らせん高分子も同様に、合成すると右巻きと左巻きが半々ずつ混じったものができるが、岡本さんは片方の向きだけを合成することに世界で初めて成功した。そして、それを使うと、向きの違う分子を簡単に分けられることを示した。例えば、メントールの中でハッカの香りがするものだけを取り出せる。この成果をもとに企業が分離装置を商品化した。医薬品や香料などの研究や生産にとって待望の装置とあって、またたくまに世界中で使われるようになった、というわけだ。

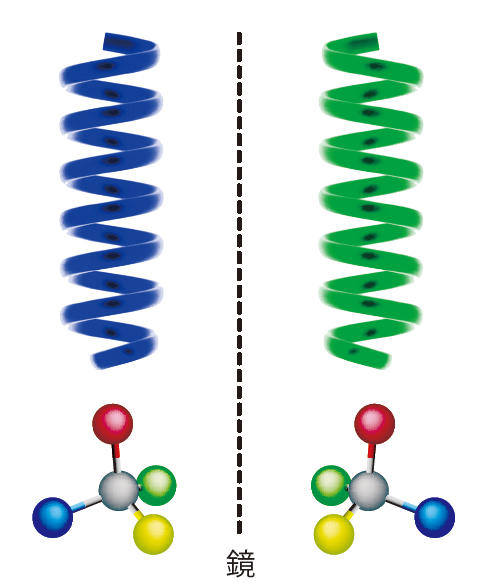

鏡に映った関係にある「鏡像異性体」。上が、右巻き、左巻きのらせん高分子

鏡に映った関係にある「鏡像異性体」。上が、右巻き、左巻きのらせん高分子

初めからこうした応用をめざして研究を進めたわけではなかったという。

らせん高分子は、分子が連なってらせん状になっている。二重らせん構造でおなじみのDNAを始め、タンパク質など生命の維持に重要な役割を果たす生体高分子はらせん状になっているものが多く、しかも、DNAやタンパク質のらせんには右巻きしかない。右と左を巧みに区別することが、生物の大きな特徴なのだ。

岡本さんは、一方の向きだけのらせん高分子を合成したいと考えた。しかし、なかなかうまくいかず、あきらめかけていたときに、何気なく米国の化学書を読んで、ある試薬のことを知った。野依さんが京都大学で恩師の野崎一教授らとともに行った研究が紹介されており、そこで使われていた試薬だった。安価に手に入ることから早速買ってきて実験したところ、あっけなくうまくいった。「何かの間違いではないか」と思ったほどだったという。大阪大学基礎工学部の助手だった79年のことだ。

これだけでも世界初の快挙だったが、さらに何かに使えないかと考えた。有機合成の研究をしていた近くの研究室から、右手と左手が混じった材料をもらってこの高分子を詰めた管を通してみたところ、一方だけが先に落ち、簡単に分けられることがわかった。右手同士ならちょうど握手したように捕まってしまうのに対し、そうでないと握手できずにするりと通り抜けて先に流れ出る(図下)。ほんのわずかの差、つまり指先がくっつく程度の軽い握手でも、きれいに分かれるという。物質によって、どちらの側が先に流出するか、予測はできず、また、分離のメカニズムも完全にわかったわけではない。右と左の世界には奥深いものがありそうだ。

「生物も同様に、わずかな差を見分ける仕組みを持っているのだろう」と岡本さんは話す。

岡本さんが80年にこの結果を発表すると、反響は大きかった。ちょうど同じ頃、野依さんを始めとする有機化学者は両方を作り分ける不斉合成に挑んでおり、その結果を確かめるための分離法に苦労していたところだった。世界中の研究者から分離の依頼が相次ぎ、送られたサンプルを次々に分離しては共著の論文として発表した。名大に移っていた野依さんにも連絡して、野依さんが作ったものを分離した。それが野依さんのノーベル賞につながる成果となった。

野依さんが岡本さんに感謝するゆえんであり、そもそも野依さんたちの研究が岡本さんの飛躍のきっかけになったことを考えれば、まさに幸運な巡り合わせだ。

商品化されたのは82年だ。化学会社のダイセルが、岡本さんのらせん高分子をシリカゲルに吸着させて管に詰め、分離用のカラム(筒)を作った。大学での基礎研究が驚くほど短期間で実用化されたことになるが、同社は研究室の教授とのつながりがあり、卒業生が就職していたことに加え、需要があることがわかっていたこともあるという。

特許はダイセルが取得した。当時はまだ産学連携の仕組みもなく、契約も結ばなかった。そのかわり、同社から研究費の支援を今日に至るまで受けているという。特許管理の仕組みができてからは、大学に特許収入がもたらされた。

岡本さんは90年に名大教授に転じ、定年退官の後、2007年からは中国のハルビン工程大学の特聘教授として研究室を持っている。鏡像異性体がある物質の90%以上を分離することができるが、さらにそれを増やすこと、また、もっと大規模に分離ができるシステムを作ることなどを目標に研究を続けている。

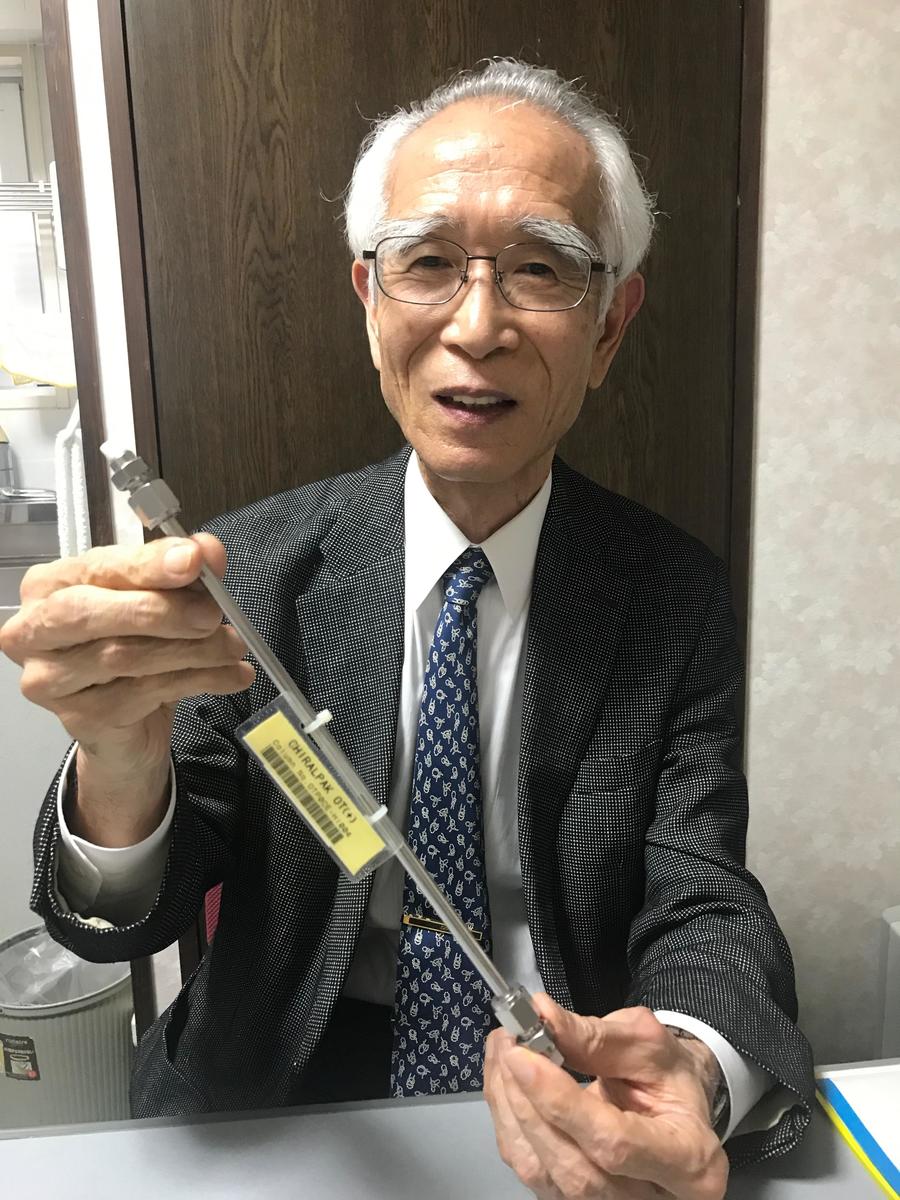

分離用のカラムを手にする岡本さん。らせん高分子が入った筒の中を通すことで分離される。

分離用のカラムを手にする岡本さん。らせん高分子が入った筒の中を通すことで分離される。

確かに、日本国際賞が「先駆的貢献」として高く評価する大きな業績である。ところが、当たり前の製品として定着してしまったが故に、その始まりが忘れられる。いわば成功の代償とも言えそうだ。岡本さん自身は一向に気にする様子はないが、歯がゆく思う一人が、八島栄次・名大工学部教授だ。とりわけ海外の学会などで機会をとらえては岡本さんの貢献を強調しているという。大阪大での学生時代から、助手だった岡本さんの仕事に感銘を受けていたといい、岡本さんに続いて名大に転じた。らせん高分子の合成や機能を解明する研究の第一人者である。「今回の受賞が岡本さんの功績が広く認められることにつながれば」と期待する。

日本国際賞の審査委員長である浅島誠・東大名誉教授も「岡本さんの功績は非常に大きく、日本国際賞で改めて光を当てることができた」と話す。

日本国際賞は1985年、「国際社会への恩返しの意味で、日本にノーベル賞並みの世界的な賞を創設する」という構想に基づき、松下幸之助氏の寄付をもとに始まった科学技術分野の国際賞だ。毎年2件が選ばれ、賞金は5000万円。閣議了解を経て発足した国際科学技術財団が運営に当たり、毎年4月、天皇、皇后両陛下が出席して授賞式が行われる。英語では「Japan Prize」、日本を代表する国際賞と言っていい。

だが、残念ながら、知名度の点でノーベル賞とは大きな差があることも事実だ。報道の量が全く違うからだ。ある海外からの参加者はかつて「大変格式の高い授賞式で感銘を受けたが、翌日の新聞にほとんど出ていない」と驚いていた。

ノーベル賞受賞者である白川英樹さんもインタビューで、「日本はノーベル賞で騒ぎすぎ。日本独自の日本国際賞や京都賞などもあり、どれもすばらしい賞なのに小さな記事にしかならない。落差が大きすぎる」と語っていた。

もっと他の賞にも注目する必要がある。賞はそれぞれ独自の評価基準があり、評価は多様な方が望ましいからだ。ノーベル賞には数学を始め、対象とならない分野も多い。

今回の日本国際賞についても浅島さんは、「今年のもう一人の受賞者である農学者にも注目してほしい」という。土壌の研究で大きな業績をあげたインド出身のラタン・ラル博士だ。緑の革命の立役者である農学者のノーマン・ボーローグ博士が平和賞を受けた例はあるが、農学そのものは科学関係のノーベル賞の対象にはならない。しかし、食糧の安定供給という人類の課題に農学が果たす役割は極めて大きいことは言うまでもない。

一方、賞によって判断もさまざまだ。岡本さんが日本学士院賞を受賞した2014年、恩賜賞・日本学士院賞を受賞したのは青色LEDの赤﨑勇さんだった。赤﨑さんはその後、同じ年に天野浩さん、中村修二さんとともにノーベル賞を受賞したが、09年の京都賞は赤﨑さんの単独受賞だった。ノーベル賞と同じ顔ぶれの3人には2002年、日本の武田賞が贈られている。ちなみに、青色LEDのノーベル賞をめぐっては、LEDそのものを開発したニック・ホロニアック博士の功績も評価する声が上がったが、ホロニアックさんは1995年の日本国際賞を受賞している。同じ業績でもどう選ぶか、賞によって判断は大きく分かれることがわかる。それぞれ理由があり、つまりそれだけ、さまざまな人たちによる貢献があったということだ。いろいろな賞を広く見れば、見えてくるものもある。

岡本さんは研究生活を振り返り、「研究は予期しない結果が出るからこそ面白いし、そこまでたどり着けたのは助走期間があったからこそ」と話す。また、「一生懸命やっていれば、大きな発見のすぐ近くにまでは行く。あと一歩踏み出すには、アンテナを磨いておく必要があるし、信念もいる」と、これからの若い研究者に期待する。若手研究者をめぐる環境は厳しさを増す一方だが、岡本さんは若手研究者を励ましたいと、日本国際賞の賞金を名大に寄付、「名古屋大学岡本若手奨励賞」が創設された。若い研究者が自由に研究できる環境作りも合わせて進めてほしいと思う。

RSSを購読する

RSSを購読する