2019年06月28日

3Dプリンターと名古屋大学

3Dプリンターは、デジタルデータから立体物を作り出す。プリンターと呼ばれるのは、印刷した面を積み重ねるようにして立体にするからだ。印刷のためのいわばインクを金属にすれば、従来の機械加工ではできないような複雑な形の金属部品もできることから、ものづくりに変革をもたらすと期待され、開発競争も過熱している。

そんな画期的な技術を最初に考案したのは小玉秀男さん、名古屋大学の卒業生である。卒業から40年余り、この夏、生徒として再びキャンパスに戻ってくる。理学部の「3D工房」講座に参加し、高校生など一般の参加者とともに3Dプリンターで実際に物を作るまでを学ぶ。大学院時代にはヒマラヤで巨大な氷河の観測に取り組み、市の研究所に就職してまもなく、今でいう3Dプリンターの特許を出願した。しかし、全く認められなかったために研究者の道を諦め、以来、3Dプリンターとは関わりを持たずに弁理士として忙しい日々を過ごしてきた。今、ようやく余裕ができたので、実際に装置を使いながらこの40年の技術の進歩を見極めたいという。世界に先駆けた小玉さんの発明は日本では生かされず、3Dプリンターは米国勢の席巻を許す結果になった。なぜ生かすことができなかったのか。そこからはいくつもの教訓が浮かび上がる。

小玉秀男さん。オフィスには大学院時代の恩師、樋口敬二・名大名誉教授が描いた絵がかかっている

小玉秀男さん。オフィスには大学院時代の恩師、樋口敬二・名大名誉教授が描いた絵がかかっている

小玉さんが「立体図形作成装置」として特許出願をしたのは1980年4月、名大を卒業して名古屋市工業研究所に就職してから3年、30歳の時だった。しかし、85年には弁理士事務所に転じてしまう。研究者として働いたのは10年に満たない。そんな短い間に、大発明をし、研究者生活に自らピリオドを打った。

小玉さんは73年に名大工学部応用物理学科を卒業した。いずれ会社員になるつもりだったが、理学部の友人から聞いたヒマラヤでの氷河研究に興味を持ち、大学院は大気水圏科学研究所に進んだ。だが、ヒマラヤで実際に氷河と向き合ってみて、100年、200年というスケールの大きい研究より、こじんまり実験して手軽に検証もできる、そんな研究の方が自分には向いていると思ったという。雪氷物理学の権威、樋口敬二教授に「自分の頭で考えろ」「自由な発想を大事にしろ」と研究の心構えを叩き込まれながら、4年がかりで修士課程を終えた。

77年に就職した市の研究所は中小企業の技術や研究開発を支援するのが役割だった。小玉さんはすぐに何をやるというあてもなく、あちこち出歩いて見聞を広めることから始めた。そして、三つほどテーマが浮かんだ。その一つが、当時登場したばかりの3次元CAD(コンピューター支援設計)の結果を出力する装置を作ることだった。2次元なら、コンピューターが設計した結果を紙に打ち出してその形を確かめることができる。3次元も、実際に立体にしてみないことには具体的イメージがわかないのでは、と思ったからだ。

そんな折、印刷技術の展示会で、新聞印刷用の版下を作る装置に目が止まった。ガラス板に感光性樹脂を流し、文字などが白抜きされたフィルムをかぶせて紫外線を当てると、白抜きの部分だけが固まって文字などが浮き出る。これを輪転機にかけて新聞を印刷する。帰りのバスの中でひらめいた。あれを何層にも重ねていけば立体ができるはずだ。

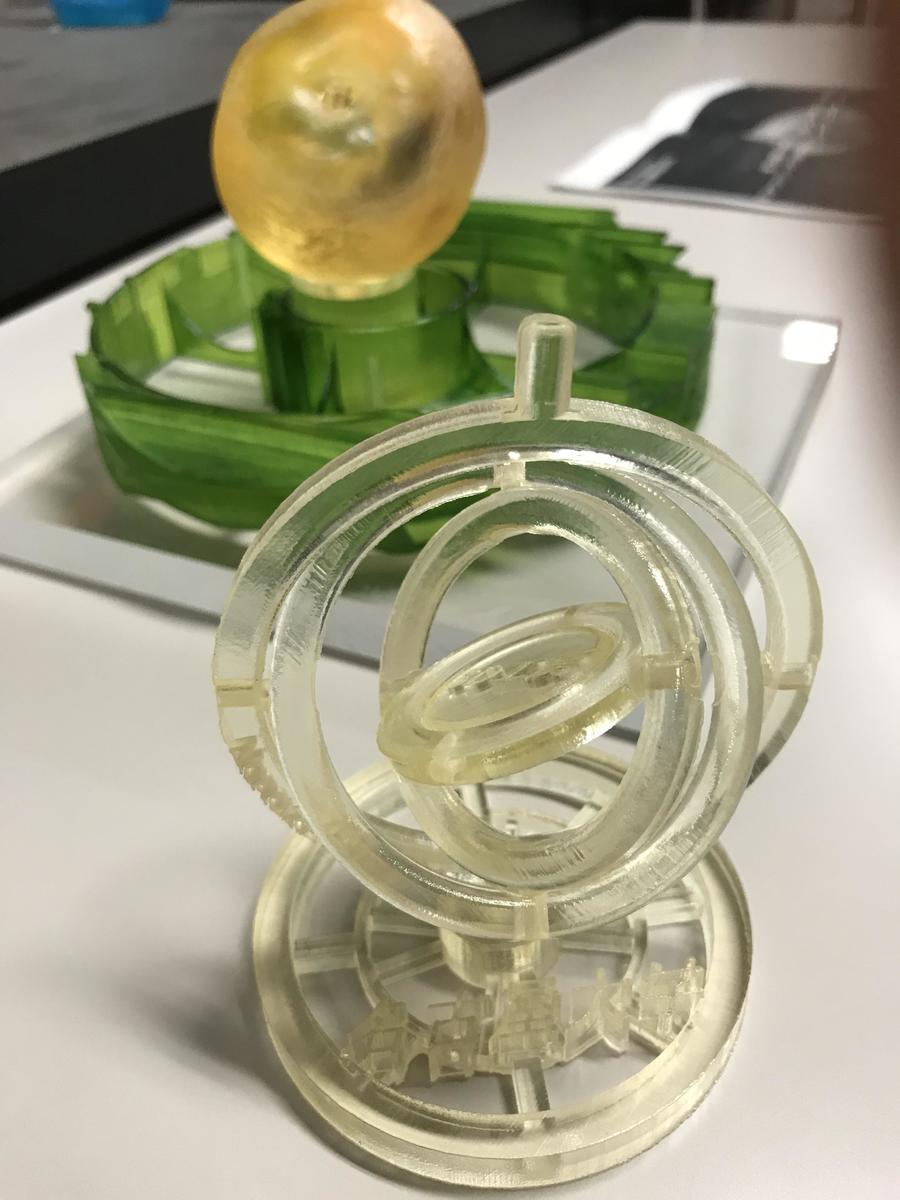

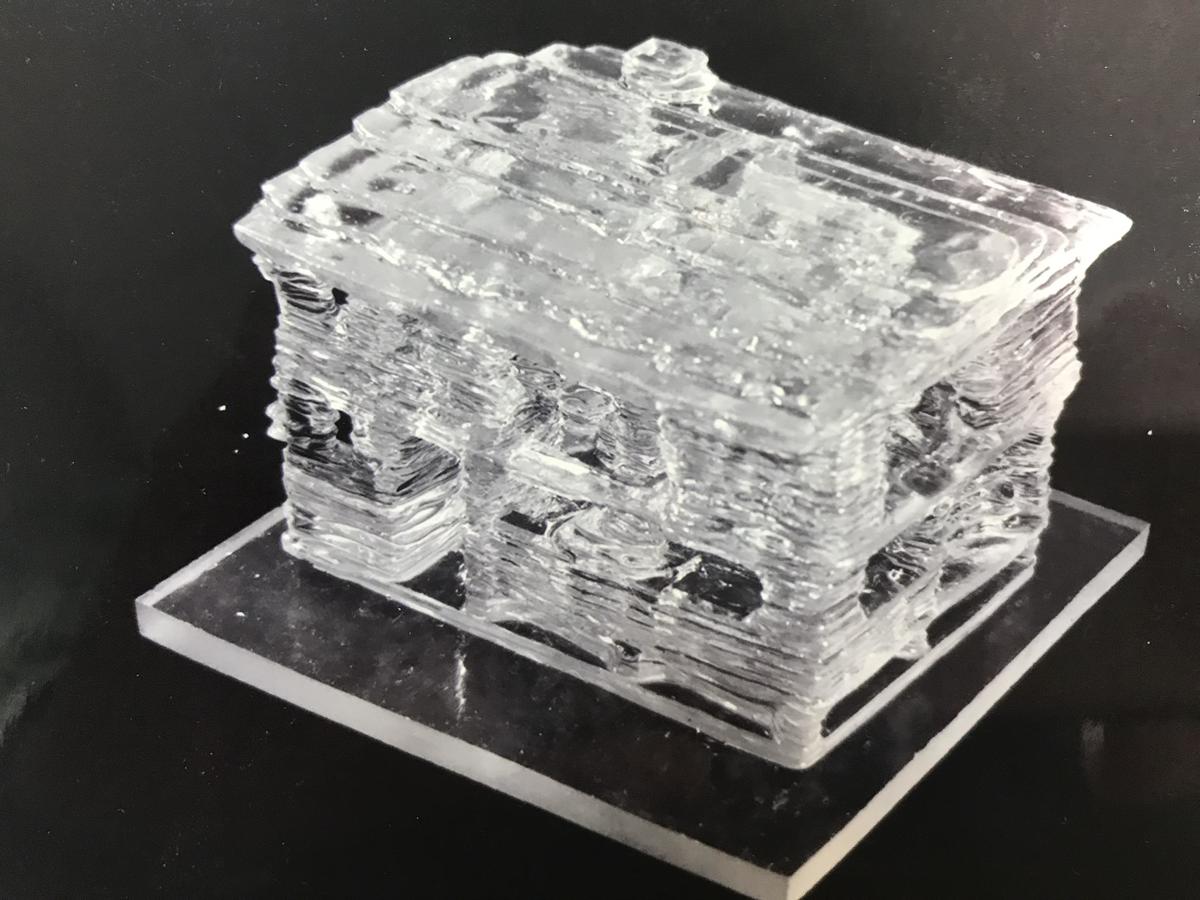

早く実験したいと、会場にとって返し、デモ用の樹脂液の残りを分けてもらった。好意でもらった樹脂液を固まらせて無駄にしては、とすぐさま実験に取りかかった。このプロセスは水中で行うのだが、ヒマラヤの山の形で試すと、なんと水中でニョキニョキ山の形ができていた。次にもっと複雑な形をと、家の模型を作ることにした。建築家が設計図だけでなく実際に形にして見せるのに役立つだろうと思ったからだ。それもできた。中には家具や階段もある。80年2月のことだ。2ヶ月後に特許を出願した。翌年にかけて、日米の学会誌に論文を投稿し、工作機械メーカーなどに説明し、学会発表もした。

2ミリの層を27層積み重ねて作った、高さ5センチほどの家の模型。実物は壊してしまったので、小玉さんの手元には写真があるだけだ

2ミリの層を27層積み重ねて作った、高さ5センチほどの家の模型。実物は壊してしまったので、小玉さんの手元には写真があるだけだ

反応はさっぱりだった。研究所でも評価されず、1層が2ミリという粗い精度だったこともあって、1000分の1ミリ以下の加工精度を競っていたメーカーからは相手にされなかった。自分では実用的だと思っている技術が全くわかってもらえない。そんな中、米国の3M社の技術者が宇宙船の中で物を作れる装置をめざして同様のアイデアで論文を発表したことを知り、情報交換したが、同社も結局、特許に値しないとして出願しなかった。前向きの評価は何一つなかった。

「自分のセンスが狂っているのか」と苦しいばかりの毎日だったという。研究職は諦め、弁理士に転職する決心をした。

だが、ひょっとしたら、運命が変わっていたかもしれないと思う瞬間もあった。東京での学会の片隅で行なった発表を聞いた大手電機メーカーの技術者が、実験を見たいと名古屋の研究所を訪ねてきたのだ。小玉さんは張り切って準備をし、実演してみせたが、技術者は何ともつまらなそうな顔をして帰っていった。やはりダメか。大いに失望した。

この会社がその後、関連技術の特許を多数出願していたことを知るのは、かなり時間がたってからのことだ。技術者はポーカーフェイスをしていたのだろう。

「こっちは30歳そこそこの若者なんです。面白いと一言でも言ってくれたら、変わっていたかもしれません」。むろん、会社の事情はあるのだろう。「しかし、若者にあんなことをしてはダメですよね」

学生への講演ではこう話す。「大人にだまされるな」

転身にあたっては、研究への未練を断ち切るべく、せっかく作ったヒマラヤや家のモデル、実験装置などはすべて壊し、ノート類も捨てた。

最初に実用化したのは米国の技術者、チャールズ・ハルだ。84年に特許を出願し、86年に3Dシステムズ社を立ち上げた。小玉さんがこのことを知るのは87年、「液体の中からタケノコのようにニョキニョキ生えてくる面白い米国の特許」について調べて欲しいと、ある商社から依頼を受けたことがきっかけだった。まさに小玉さんが出願した特許と同じだったが、依頼は偶然だった。その担当者は名大出身で、やはり名大出身の弁理士を探したのだという。手元に書類は残っておらず、出願記録を取り寄せて調べたところ、実際に特許にするにはさらに審査請求という手続きが必要だが、なんとその期限を3ヶ月過ぎたところだった。幸運の女神がいったん微笑みかけてくれたものの、冷たく突き放された、というところだろうか。

ハルさんとは、95年に英国の光電子工学分野の業績に対するランク賞を共同受賞した際に会った。小玉さんはデジタルデータから立体物を作る「光造形法」の原理を開発し、ハルさんはそれを発展させて実用化した、というのが授賞理由だ。小玉さんは「ハルさんは強い気持ちを持って実用化にこぎつけた」と高く評価する。原理はわかっても、それを実現するには様々な実験装置が必要だし、ソフトウエアも開発しなければならない。そのためには数千万円というカネがいる。「そこを説得して金を集め、ビジネスを立ち上げたんだからすごい」と話す。そして、自身も、「原理を示すだけでなく、こういうものができると、もう少し頑張るべきだったかもしれません」と率直に認める。

一方、ハルさんの特許出願より少し早く、大阪府立工業技術研究所の研究者も同様の特許を出願している。つまり、小玉さん以来、米国の3M社も含めて同様のアイデアはあちこちで生まれたのだが、将来の可能性を見越して一歩踏み出すことは決して簡単なことではなかったことがわかる。

小玉さんは弁理士になった翌年の86年、特許事務所で研修を受けるために米国に留学した。滞在中は全く気づかなかったのだが、振り返ってみれば、当時、3Dシステムズ社の新しい装置が米国で大きな話題になっていた。もし、もっとニュースに関心を持ち、気づいていたら、おそらく自分の特許の審査請求をしていたに違いない。

特許のプロとして、小玉さんはいくつもの反省点があるという。

まず第一に、外国で特許出願しなかったことだ。その結果、海外の企業が使っても使用料を得られなかった。そして、日本で出願したものの、審査請求せず、特許にする機会を逃した。

さらに悔しいのは、もとの特許から派生したアイデアがあったのに、米国のベンチャーに実用化で先んじられてしまったことだ。つまり、研究を進める中で、樹脂に光を当てて固める以外に、他の組み合わせでもいいのでは、と思い立った。小玉さんは工学部時代、金属超微粒子の研究で知られた上田良二教授の講義を受けたことを思い出し、金属粉末を焼き固めてもいいと考えて実験計画を立てた。だが、その後、このテーマの研究に見切りをつけたこともあって、計画はそのままお蔵入りした。約10年後、米国のベンチャーがそれを実用化し、例えば、金属の塊の中に冷却水を流すためのらせん状の水路を作るなど、普通の機械加工では作れない複雑な形の部品の製造を可能にした。とりわけ、カネに糸目をつけない航空機用の部品などに広がり、大きなビジネスになっている。「せめて発表していれば」と小玉さんは残念がるが、デジタルデータを見える形にする、いわば絵を描く道具と思っていて、ものづくりに使うことまでは考えていなかったという。

特許出願は自分で行ったが、もし、その段階から優れた弁理士に依頼していたら、さまざまな目配りもできて、違った展開もあったかもしれないと振り返る。

技術士の山口隆正さん。右にあるのが最もよく使われる日本製の3Dプリンターで、ふたをあけたところ。他に、安価な中国製2台、古い米国製の1台がある

技術士の山口隆正さん。右にあるのが最もよく使われる日本製の3Dプリンターで、ふたをあけたところ。他に、安価な中国製2台、古い米国製の1台がある

さて、この夏、再び生徒として名大に戻ってくる小玉さんの先生となるのは、理学部・理学研究科第一装置開発室の技術士、山口隆正さんだ。小玉さんの申し込みを受け、大変緊張しているという。

山口さんは機械メーカーで約8年、開発の仕事をした後、2015年に名大にやってきた。第一装置開発室は、素粒子研究から観測衛星、生物実験まで、理学部でのさまざまな研究に使われる装置の開発を担当している。山口さんは着任してすぐ、3Dプリンターがあるのに、あまり動いていないのに気付いた。樹脂にはメーカーが決めた使用期限があって購入後1年しか使えない。使いきれないまま期限切れになっていた。せっかくいいものがあるのにもったいない。とはいえ、どういうふうに使えばいいのかわからなかった。

そこで翌16年から始めたのが、今回小玉さんも参加する3D工房と命名した公開講座だ。一般の参加者を募集し、コンピューターで作ったデータを3Dプリンター用に変換して実際にプリンターで立体物を作るところまでを体験してもらう。それを通して、使い方や利点を山口さん自身、学んでいった。その結果、理学部を中心に、3Dプリンターを活用する研究者も増えてきたという。

講座で使われるプリンターは、光で固まる樹脂をインクジェットプリンターのように吹き出し、紫外線で固める。まさに小玉さんが考案した原理だ。だが、コンピューターでデータを作るところから始めるのは小玉さんにとっても初めての経験だ。「山口先生に教わるのが楽しみ」と8月の講座を心待ちにしている。

小玉さんの足跡をたどってきて、改めて思う。小玉さんのせっかくの発明を生かす道がどこかになかったのかと。そして、若者の発想を大切にして鼓舞することの重要性も。

私自身の新聞記者時代を思い起こせば、80年代初め、新聞の印刷にはまだ鉛の活字が使われていた。職人が一つひとつ活字を拾っては文章にして刷版を作っていた。小玉さんが見学した樹脂の刷版が使われるようになるのはそれからしばらくしてからのことだ。鉛による健康被害の心配もなくなるので、新聞印刷の革命とも言われた。その同じ技術が3Dプリンターのヒントになっていたことを知り、感慨を覚えずにいられなかった。凸凹面にインクをのせる活版印刷はいうまでもなくグーテンベルクに始まり、人類の3大発明と言われる。それも今は凸凹のないオフセット印刷にとって代わられている。3Dプリンターは、そんな印刷技術の新たな進化といえそうだ。

最後に、小玉さんの夢を聞いた。「3Dプリンターのようなインパクトのある発明を弁理士として手がけること」である。名大の後輩たちにぜひ、先輩の夢をかなえるような頑張りを期待したい。

RSSを購読する

RSSを購読する