2017年12月28日

法学研究者がいなくなる?

ベトナムのハノイ法科大学でこの秋、日本語で日本法を学ぶ、名古屋大学日本法教育研究センターの10周年を祝う式典があった。希望者の多い人気コースだが、法学部の通常のカリキュラムと合わせて学ぶので学生にとっては負担も大きい。毎年200人以上の志願者の中から25人が選ばれ、卒業までこぎつけるのはそのうち10人前後と、入るのも出るのも狭き門である。これまでに71人が卒業し、22人が名大など日本の大学院に進んだほか、日本企業や大学、政府など様々な場所で日本とベトナムをつなぐ人材として活躍している。

式典で祝辞を述べたレ・タン・ロン司法大臣は、センターができる前の英語コースで日本法を学んだ後、名大で博士号を取得した。自分の今があるのは名大で学んだおかげとしたうえで、ベトナムと日本の友好の架け橋となる人材が育ったと讃えた。式典には名大から松尾清一総長も出席、ハノイ法科大学長らとともに、今後のさらなる発展を誓った。

ベトナム日本法教育研究センター10周年の式典に参加した関係者(2017年11月15日、ハノイ法科大学)

ベトナム日本法教育研究センター10周年の式典に参加した関係者(2017年11月15日、ハノイ法科大学)

名大法学部のアジア諸国での法整備支援や人材育成(http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/2017/02/post-1.html)、日本語による日本法教育(http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/2017/05/51.html)が着実に成果を上げていることを再確認する機会になったが、なんとも皮肉なことに、実はその本家である名大法学部での人材育成が危うい状況になっているらしいのだ。式典に参列した森嶌昭夫名誉教授によれば「研究者の育成システムは崩壊状態」という。アジアでの法整備支援を名大で最初に手がけ、法学部長も務めた民法学者だ。ベトナム側の期待もますます高まるなか、これからもその期待に応えていけるのか。帰国後、法学部を訪ねた。

法学部は学部定員が150人。「少数の学生に多様な授業」を展開、全国の大学で約100人の名大出身の教員が活躍していた時期もあった。

法学部は学部定員が150人。「少数の学生に多様な授業」を展開、全国の大学で約100人の名大出身の教員が活躍していた時期もあった。

背景にあるのは、2004年に始まった法科大学院だ。弁護士や裁判官など法曹人口を大幅に増やす狙いだったが、その需要は増えなかった。さらに、緩やかな基準で設置を認めたために、司法試験の合格率は低迷、志願者も減って、閉鎖に追い込まれる大学が増えている。明らかな政策の失敗である。ピークには74校あったのに、この夏までにその半数近い35校が廃止または募集停止に至ったという。あの名門私大でも閉鎖、といったニュースはしばしば耳にしていたが、その陰で、研究者育成、つまり大学教員の再生産システムの崩壊という、法学部そのものの存続に関わる事態が進行していたのだ。

いったいどういうことか。法科大学院の開設は本来、全く新しい学部を作るのにも匹敵する一大作業だったが、建物も人件費もほぼ従来のままだった。その結果、博士号を取得した、いわば研究者の卵を採用するために使われてきた助教ポストのほとんどが新しい大学院のために消えてしまった。卵たちはポストを得た後、留学したりしながら10年ほどかけて論文をまとめ、研究者として1人前になる、というのが一般的なコースだった。そうした博士たちの行き先がなくなってしまったのだ。

実は、それ以前から研究者になるために大学院に進学しようという学生は減りつつあった。これは法学部にとどまらず、理系も含めた全体的な傾向ではある。大学院重点化で教授ポストが増え、若手のための助教などのポストが減っていたこともある。法学系では、法科大学院がそれにダメを押した形だ。理論と実務に通じた法律家の養成が理想だったが、実務志向が強くなり、法科大学院から研究者をめざす例は、皆無ではないが、ほとんどないのが実情だ。多くの大学で実務に長けた教員が求められるようになり、研究志向の強い教員は他大学への就職が難しくもなってきた。これでは、研究者をめざす若者が減って当然だ。

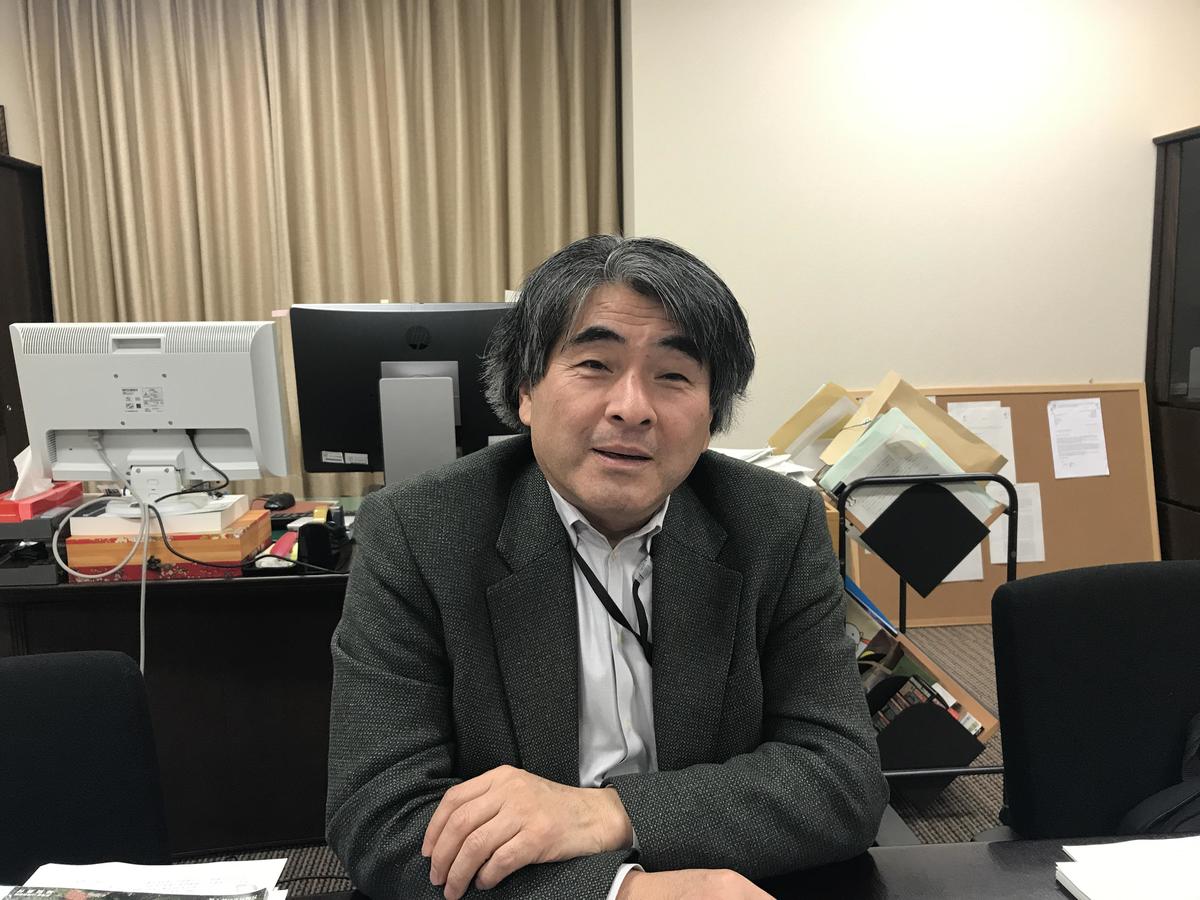

「法科大学院ができるとき、研究者が育たなくなると危惧されたが、その通りになってしまった」と、副総長でもある和田肇教授は話す。日本の法学研究者は優れた研究業績で国際的に活躍してきた。しかし、今では専門の労働法分野でも、日本全国を見渡してほぼ全員の顔がわかるくらいに減ってしまった、という。

だが、混沌とした時代だからこそ、法学者が果たすべき役割は大きい。「人口問題にしても雇用問題にしても、俯瞰的にみて考え、どういうシステムにするのか、構想力を持って指針を示せる専門家が必要だ」という。

市橋克哉教授も、「法の世界は、理論、制度、実務のトライアングルが相互に影響し合いながらよいシステムを作り上げていくことが大切」と話す。このトライアングルがうまく回転していくことが重要で、実務や理論から制度ができていったり、あるいは制度が先にできて理論と実務が後から作られたり、という場合もある。例えば、日本国憲法の基本的な理念である立憲主義は、明治憲法下でも学問的な理論研究が進められていたので、戦後、制度と実務においても自分のものとして対応できたという。一方、第24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」という規定は、見合い婚が多かった時代に親の許可を不要とする先進的な制度としてまず登場し、そこから社会が変わっていった。法整備支援を進めるベトナムなどでは、理論や実務が整っていないため、まず制度作りから始め、そこから理論や実務を育てるというプロセスで進んでいる。大学での研究が弱体化し、理論が弱まっては、このトライアングルがいびつになってしまうと心配する。

現在の日本の法学は、最高裁の判例を絶対視して、その中でいかに整合性をとるかに汲々としている傾向があることも気がかり、という。法科大学院で教えることもどうしてもその枠の中のことになる。いわば、池の中で鯉を育てているようなものだ。法学は本来、たとえそれが最高裁であれ、実務の世界とは独立して理論を追求し、その結果を反映させていく役割を担っているはずだからだ。例えば、公と私の境界が時に判然としないこともある現実の中で法制度はどうあるべきかなど、大海原に目を向けた新しい議論が国際的には盛んになって来ているが、そうした課題に積極的に取り組もうという姿勢は薄くなりがちだ。

日本法教育研究センターを運営する名大の法政国際教育協力研究センター長でもある小畑郁教授も、法律家に求められているのは「過去・現在・未来にわたって、また世界各国を比較して、どのような制度が合理的で当事者にとって納得のいくものか、を構想する能力」であり、現行法を前提とした通説や判例だけを学んでもこうした能力は鍛えられないとする。比較と歴史の中の日本法こそがアジアの学生が学ぶべきことであり、同時に、日本の法学部で教えなければならないことではないか、という。ベトナムなどアジアの7カ国8ヶ所で展開する名大の日本法教育研究センターをコンソーシアム化して日本の他の大学にも参加してもらう活動を進めているが、それによって現在の日本の法学教育・研究の現場に一石を投じたいと意気込む。たくさん作って淘汰する、という考え方で作られた法科大学院は「ナイアガラの滝のすぐ上流で、多くの小さな船が他の船を落とすような競争を強いられている」ようなもので、そこに法学教育・研究の未来はないからだ。

先日、東京で開かれた人工知能(AI)をめぐる日米の専門家を集めたシンポジウムでの喜連川優国立情報学研究所長の講演テーマは「ITと法」だった。急速なAIの発展は今、社会を大きく変えようとしている。そうした中で、新たな制度や法の整備がきわめて重要と訴えた。対応次第では、技術開発が阻害されたり、あるいは個人の権利が侵害されたり、ということにもなりかねない。

生命を巡っても、さまざま形での生命の誕生を可能にした生殖補助医療や遺伝情報の利用が急速に進んでおり、法整備が追いついていない現実がある。

また、女性のみに適用される再婚禁止期間や結婚最低年齢の男女差などを定めた明治以来の民法も、国連から重ねて改正勧告を受けている。社会のありようとも絡んで、その改正は待ったなしの課題だ。

まさに、新しい事態に対応できる構想力を持った法の専門家の出番である。なのに、法学研究者の育成が危機に瀕しているとは。他の大学はどうなのだろうか。東大や京大など規模の大きい大学は研究者の育成システムもなんとか維持できているようだが、他の多くの国立大学は名大と似た状況にあるようだ。極めてお寒い状況である。広いすそ野があってこそ、山は高くなる。多様性のためには富士山ではなく、八ヶ岳が必要だ。

名大ではさらに、深刻な事態も進行している。今年に入って、他大学、特に首都圏などの私学に引き抜かれる教員が目立って増えているのだ。多くの教員は、予算の削減が続く中、研究しようと思えば外部資金を獲得しなければならず、それぞれの専門と法科大学院などでの講義に加え、法律の専門家として学内の仕事も回って来て多忙を極めているという。これでは、名大に所属するメリットは大きいとはいえ、自分の研究に専念でき、定年も遅い私学が魅力的に映って不思議はない。

石井三記法学部長によれば、かつては研究に打ち込む先生の背中を見て研究者が育っていったが、今や先生たちは疲れ果てている。しかし、そういうときだからこそ、学部段階から大学院をめざす学生を増やそうと、学部生を対象に研究の面白さを伝える「エキップMIRAI」という特別プログラムを昨年度から始めた。「MI」にはミッション・インポッシブルの意味を込めてもいたというが、すでに、来年度の大学院進学者が複数出ており、手応えを感じている。今後は、その出口である助教ポストも増やしていきたいという。

法科大学院ができて10年余り、若手研究者が育たなかった時間でもあると和田教授はいう。法科大学院も含めた、法学の研究・教育体制の抜本的な見直しが必要なのではないか。日本の未来のために。

RSSを購読する

RSSを購読する